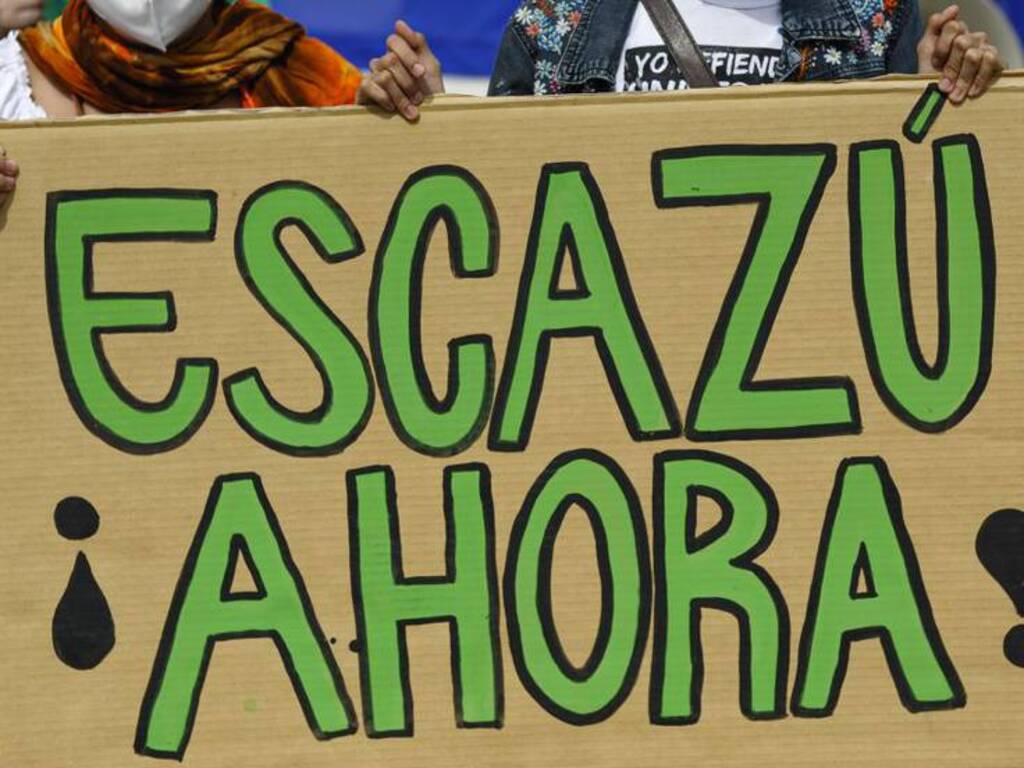

En los últimos meses hemos visto como aumenta la insistencia de las organizaciones ambientalistas y ecologistas del país, exigiendo al gobierno nacional la suscripción y ratificación del acuerdo. Se considera que dicha ratificación permitirá garantizar la labor de activistas ambientales y la defensa de los ecosistemas y la biodiversidad. Por parte del Gobierno y sus voceros, ha sido imposible encontrar declaraciones en los últimos 4 años sobre el tema, se ha evitado tocarlo en público, en los medios y las redes sociales; como si el acuerdo no existiese.

Venezuela cuenta con una robusta legislación ambiental, la cual podría ser incluso envidiada por muchos países del continente; lamentablemente un rasgo característico de los estados extractivistas, es la erosión de sus sistemas democráticos y en consecuencia el deterioro del Estado de Derecho en general. Esto se evidencia especialmente en las zonas periféricas y en dónde se realizan directamente las actividades extractivas; sitios en los cuales el predominio de los capitales involucrados en la explotación de la naturaleza, tienen un control total de los territorios, subordinado a las estructuras estatales a sus designios. Es así, que en zonas como las costas del Lago de Maracaibo o en la Mesa de Guanipa, las petroleras pudieron someter a su arbitrio a las poblaciones locales, desplazando y hasta exterminando a comunidades, sin que esto suscitase polémicas nacionales. Hoy vemos esto en una expresión más desordenada y caótica en la explotación minera del Arco Minero del Orinoco, pero también en otras expresiones de explotación de la naturaleza en el resto del país.

Ante esta realidad, podemos ver como la abundante legislación ambiental existente es ignorada por los funcionarios llamados a cumplirla y aplicarla; ni los jueces, que según la doctrina “conocen el derecho”, ignoran la existencia de la mayoría de estas normas. Esto es aprovechado por los infinitos intereses económicos en la escala privada, pero especialmente en la estatal, para vulnerar a la ley con total impunidad.

Es en este marco que debemos analizar la creación y existencia del Acuerdo de Escazú a nivel latinoamericano y el silencio nacional en torno a este. Esto es producto de un proceso político que se puede rastrear desde la Conferencia de Estocolmo de 1972, pasando por la Cumbre de Río de 1992 pero especialmente Río+20 en 2012. En esta última se inició el proceso, desde la CEPAL al diseño de una herramienta jurídica que permitiese el acceso a la información ambiental, con un enfoque que permitiese democratizar la naturaleza, a la vez que no impidiese el desarrollo sustentable, una de las metas principales de dicha organización. Detrás de esto, había una visión clara, lubricar la conflictividad territorial para la aprobación de proyectos, evitar sobrecostos y retrasos; al brindarle a los ciudadanos acceso a toda la información pertinente en cada uno de los proyectos; de acuerdo a la información brindada por Valeria Torres. De este texto saldría el acuerdo final de 26 artículos, luego de varias reuniones y años de negociación.

En el Derecho Internacional, los Derechos Humanos y el medioambiente vivieron por mucho tiempo separados; pero un lento proceso evolutivo los ha venido acercando, hasta la reciente declaración de la ONU del Medio Ambiente sano como un Derecho Humano reconocido. Esta evolución igualmente ha venido siendo acompañada por los mecanismos e instrumentos internacionales existentes para apuntalar esta nueva visión de Derechos Humanos Ambientales. Así en 2012 fue creada la Relatoría Especial de Derechos Humanos y Medio Ambiente (REMA), la cual contribuyó en la formación de los 16 principios que enmarcan los derechos humanos y el medio ambiente en el contexto internacional, los cuales pueden ser consultados en la página de la REMA. En 2019 un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, daría concreción al principio de indivisibilidad de los derechos humanos y los derechos ambientales, en un caso de fumigación con agrotóxicos; acusando al Estado paraguayo de no cumplir con las normativas ambientales de su propia legislación.

Ver también: De la Cumbre de la Tierra (1992) al Acuerdo de Escazú (2021)

Algunos autores críticos, tales como María Cecilia Roa-García y Diana Murcia Riaño, ambas colombianas, aseguran que las negociaciones de Escazú no tomaron en cuenta que los derechos ambientales son ya judiciales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en sus negociaciones se obvió esta evolución que hemos resumido. Argumentan que esto se ha invisibilizado con el fin político de darle peso al acuerdo, así como al hecho del acceso a la información; obviando lucha directa por los derechos ambientales y por vía de los derechos humanos ya existente, a través del sistema interamericano de derechos humanos. Consideran estas investigadoras que es un elemento distractor, en lugar de complementar la línea principal, que permita una exigencia directa de justicia ambiental en el marco de los derechos humanos.

Tampoco innova Escazú con la propuesta de transparencia, rendición de cuenta y publicidad; pues esto ya venía siendo recogido por los principios establecidos por el REMA de la CDH-ONU, así como por la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH en 2011, la cual había establecido las obligaciones estatales en la materia. En lo que sí es novedoso Escazú es en las excepciones que establece al acceso a la información; estableciendo una serie de supuestos que podrían ser aprovechadas por los Estados para negar la publicidad de la información solicitada. Lo que hace el acuerdo regresivo, desde una perspectiva del derecho internacional ya consagrado en la CIDH y por la CDH-ONU. Todo esto sin contar los problemas específicos de la información en temas ambientales y las perspectivas futuras que las acciones humanas puedan acarrear en determinados territorios, así como la capacidad para interpretar conocimientos científicos, el acceso a estos conocimientos por parte de la población; así como los conocimientos ancestrales de las comunidades sobre sus territorios.

Otro problema con el Acuerdo de Escazú es su vacuo desarrollo sobre la participación como herramienta para resolver conflictos socioambientales; no dándoles carácter vinculante a las decisiones de la población afectada por determinados proyectos y sin tomar en cuenta los contextos nacionales de cada país; donde estas herramientas han terminado siendo utilizadas para apaciguar los conflictos y revertir la voluntad de la población, en beneficio de los intereses extractivos o del propio Estado o el grupo gobernante de turno. Tampoco se toma en cuenta la participación y peso de los pueblos indígenas de los territorios que puedan ser sometidos a proyectos extractivos, pudiendo estos ser apabullados por mecanismos populistas donde los intereses de la ciudad, o una consulta convertida en plebiscito político a un gobernante, terminan por dar al traste con la resistencia de las comunidades afectadas.

El Acceso a la Justicia en el Acuerdo de Escazú se limita al acceso a las instancias judiciales, su visión es netamente procedimental; el poder recurrir a tribunales o la vía administrativa para dirimir los conflictos. No tiene nada que ver con los resultados, o con la injusticia de hecho que pueda estar realizándose y que impulse la búsqueda de una reparación. Tampoco toma en cuenta las resoluciones extrajudiciales que puedan alcanzarse, ni acuerdos de tipo social. Es bastante formalista, alejando la discusión de la protección de la naturaleza en sí misma, a la simple compensación por vía judicial de las personas afectadas por algún proyecto; no importa si al final de todo se consolida y sostiene la agresión ambiental. Esto es un criterio distinto incluso del que observamos en la concepción de justicia en materia de Derechos Humanos, centrada en la prevención y que se hagan valer los derechos de forma eficaz, deteniendo la agresión y vulneración que sufren las personas.

En cuanto a los defensores de la naturaleza, el Acuerdo de Escazú contempla la protección a quienes defienden los derechos humanos ambientales, más no a quienes defienden la naturaleza y los territorios en sí mismo. Esto plantea un debate sobre el enfoque de la norma emanada del acuerdo, que centra el debate jurídico en la potestad de decisión de diferentes grupos humanos sobre la naturaleza y no en la protección de la misma. Esto acarrea bastantes debates sobre los derechos propios de la naturaleza como entidad constitutiva de vida y de los derechos de las personas vinculados a la protección de la naturaleza misma, por encima de los intereses particulares o grupales que se puedan tener en determinados momentos. Tampoco toma en cuenta los biomas, ecosistemas y territorios; al negarles reconocimiento material explícito, quedando vagamente el concepto de ambiente, incorporado en el término “asuntos ambientales”, desvinculando a los defensores de los territorios y permitiendo estrategias a los Estados y empresas para socavar a las organizaciones defensoras.

Es Escazú pertinente y necesario en Venezuela

Venezuela cuenta, como ya se dijo, con una robusta legislación ambiental, la cual lamentablemente es ignorada tanto por los funcionarios judiciales, como los funcionarios ejecutivos y el público en general. Ya en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de 1999 se contempla en su artículo 129 la obligatoriedad de la presentación de un estudio de impacto ambiental para todas las actividades capaces de dañar a los ecosistemas en todos los contratos que celebre la República o en los permisos que esta otorgue, aún cuando no aparezca expresamente redactada en la norma particular. Si a esto sumamos la disposición del artículo 127 que dispone que toda la sociedad debe participar en la protección del ambiente, lo que hace indispensable el acceso de estos estudios a la población, por mandato constitucional.

Además, la Constitución consagra en los artículos 51 y 143 el acceso a la información pública, oportuna y veraz; que es lo que persigue fundamentalmente el acuerdo de Escazú. Incluso la información que no esté divulgada debe ser solicitada y el Estado tiene la obligación de darla al solicitante; en Venezuela la excepción a la regla es la negación del acceso a la información. O al menos así está en la ley. Pero, como es bien sabido por todas las personas que vivimos en este país, la realidad se contrapone a lo expresado en las leyes.

Ver también: Catorce países firman el Acuerdo de Escazú, Venezuela no lo ha hecho aún

Si bien es interesante la construcción de un instrumento de derecho internacional ambiental latinoamericano; como hemos visto, este acuerdo se queda corto con los avances que se han tenido en la materia desde la ONU y la propia CIDH. Es necesario que Venezuela suscriba el acuerdo, desde lo formal jurídico no, pues ya nuestra legislación contiene incluso mejores disposiciones que las acordadas allí; podría ser que, en instancias internacionales luego de agotar las vías nacionales, no tengamos tanta amplitud y garantías de nuestros reclamos.

Sabemos que la participación política es un principio establecido igualmente en la Constitución, y la consulta pública, especialmente a pueblos indígenas en su territorio es fundamental para realizar cualquier proyecto o intervención. En este sentido, nuestra legislación es mucho más amplia y avanzada que el Acuerdo de Escazú, sin embargo, en la práctica vemos como estos instrumentos son utilizados para vulnerar los derechos de los pueblos, incluyendo a los indígenas. Se cooptan las organizaciones sociales, los espacios de participación y se convierten en instrumentos de control por parte de un partido político sobre la población y los territorios, desvirtuando su esencia y existencia. Así lo vimos con el Arco Minero y Guasare, donde primero se ignoró el mandato constitucional y legal, para luego usarlo no sin antes utilizar el poder estatal y la condición de poblaciones vulneradas y agredidas, para comprar voluntades y polarizar políticamente el problema.

Sin embargo, donde sí suma el Acuerdo de Escazú a nuestra legislación ambiental, es con la protección de los defensores ambientales, con todas las críticas que ya hicimos más arriba. Si bien no es perfecto el artículo 9 del acuerdo, es una suma que incorporaría un derecho a nuestro catálogo de normas ambientales. Aunque, si hilamos fino; de acuerdo a la propia Constitución, que ordena al Estado y la sociedad entera a proteger el ambiente, así como determina que todo funcionario público debe ejercer guardería ambiental y la población organizada o a título individual puede igualmente ejercerla; nuestro ordenamiento jurídico constituye a todas las personas del país y sus instituciones estatales en defensores del ambiente y la naturaleza. Suena bastante bonito, pero sabemos que esto no es así, ni de por asomo, en tanto por eso se entiende que no se han desarrollado mecanismos de protección a quienes defienden la naturaleza, pues abarcaría a la totalidad de las personas. En esto me parece que se necesitan leyes más sinceras y detalladas al respecto.

Podemos estar de acuerdo que es un instrumento más, especialmente uno que sea internacional, pues los problemas socioambientales rara vez afectan a territorios y personas dentro de las fronteras nacionales y generalmente son problemas de consecuencias globales. Pero, si el marco jurídico interno es disfuncional, si no se conocen y aplican las leyes internas; no hará nada nuevo sumar un acuerdo internacional, que redunde en los derechos constitucionales ya garantizados y en las leyes existentes. Creo que nuestros esfuerzos se deben enfocar más en hacer valer las leyes que tenemos, antes de sumar más normativas; aunque esto no implique abandonar la exigencia para la suscripción y ratificación del acuerdo. Pero de allí a que este sea vendido como la panacea a los problemas ambientales del país y del continente, o que se muestre como un instrumento avanzado y moderno que ampliaría los derechos existentes, ya si es poco serio.

Escazú parece más un termómetro a la seriedad con la que los gobiernos y Estados toman a la política ambiental y los derechos humanos en materia ambiental; un instrumento que hace tantas concesiones al modelo extractivista que combatimos y que tanto daño hace; no debería generar rechazo o indiferencia en gobiernos medianamente sensibles al tema ambiental. Lo que nos permite ver que quienes se mantienen antagonistas al mismo, o como el caso del gobierno venezolano, en absoluta indiferencia; son reactivos a la política ambiental y que son realmente promotores del extractivismo y la degradación del ambiente y los territorios. No se puede concebir gobiernos que y proyectos políticos que dejen de lado un instrumento tan laxo, ni siquiera como una herramienta para un lavado de cara ambiental.