En Venezuela, es un verdadero desafío plantear a la sociedad imaginarse un país pospetrolero, incluso suele ser complicado evidenciar los problemas y perjuicios que ha traído la industria petrolera. Aún hoy muchos ven al petróleo como “una palanca para el desarrollo”, desde la academia, la política y hasta en los medios de comunicación, siendo un sinónimo de prosperidad y bienestar. La historiografía venezolana incluso se divide en dos grandes períodos, la Venezuela Agrícola y la Venezuela Petrolera; como dos etapas socioeconómicas bastante diferenciadas; en realidad el país se transformó profundamente al iniciarse la explotación de hidrocarburos.

El inicio de la explotación petrolera ha sido fundamental para la consolidación del Estado-Nación, permitiendo así sofocar a los caudillismos y centralizar el poder en la capital de la República. La Venezuela Petrolera significa para muchos el fin de las guerras civiles, del caudillismo y del aislamiento de enormes regiones del país entre sí. A partir de este momento, la producción agrícola quedará relegada a un tercer plano, siendo abandonada, mientras crecía el sector comercial y la industria en torno a la extracción de hidrocarburos; mucho más rentable y que presentaba mejores salarios para los trabajadores. El campo y sus saberes quedaron en un estado de abandono; a la vez que se evidenció una explosión urbana sin parangón en Latinoamérica.

Haremos un repaso histórico en esta primera parte, bastante resumido, para de esta forma tener el contexto completo de la dificultad de la que hablamos y la situación actual con respecto al imaginario colectivo, en diversos sectores, del petróleo y la crisis del petro-estado.

Los inicios de la explotación petrolera

Para entender esto, debemos hablar un poco de los hitos históricos de esta industria en Venezuela, así comprendemos como ha sido el impacto de su desarrollo durante el siglo XX. Aunque el petróleo se empezó a explotar con fines comerciales a finales de la década de 1870, es para el 15 de abril de 1914 que se perfora el primer pozo de importancia, en Mene Grande, en la cuenca del Lago de Maracaibo; aquí ya se inicia la explotación a gran escala y con capitales transnacionales. El 17 de agosto de 1917 inicia sus operaciones la refinería de San Lorenzo, que, aunque tendrá poca relevancia, es el primer paso en la industria petrolera nacional. En 1918 el Petróleo aparece en las estadísticas económicas por primera vez y para 1920 se convierte en la principal fuente de ingresos por aranceles aduaneros.

El 14 de diciembre de 1922 se da el reventón del Barroso II, un desastre ambiental que arrojó al medio ambiente, por diez días, 100 mil barriles de petróleo por día, según el historiador Rafael Arráiz Lucca; quedando una mancha de aceite en alrededor de 740 hectáreas cuadradas. Este catastrófico evento fue una noticia de enorme relevancia, pues anunció a todo el mundo el potencial petrolero del país y provocaría una carrera frenética de inversores por acceder a los mejores yacimientos del país. En diciembre, a pesar de la crisis, el evento fue celebrado como el inicio de la prosperidad y en los municipios zulianos, hoy abandonados y sumidos en la miseria; se realizaron celebraciones recordando aquel desastre ecológico.

Ver también: El reventón del Barroso II y el mito de la modernidad en Venezuela

A partir de 1923 el Petróleo se convierte en el principal producto de exportación del país, lugar del que no saldrá, ni siquiera hoy en día; generando la enorme dependencia del petróleo que nos caracteriza. En 1926 se descubre por primera vez petróleo bajo las aguas del Lago de Maracaibo y se inicia la explotación bajo este; la cual se dará bajo concesiones a una diversidad de empresas, las cuales construirán un entramado de tuberías y barcazas explotadoras, que serán la semilla del caos de derrames actuales; ya en esa fecha se convirtió al cuerpo de aguas más grande de Sudamérica en una cloaca petrolera. La situación fue tan grave, que en 1939 la ciudad Lagunillas de Aguas, conformada por palafitos sobre el Lago, sufrió un grave incendio que la destruyó por completo; el número de víctimas nunca se supo, ocultado por el gobierno y las empresas petroleras, la principal razón fue la cantidad de hidrocarburos en la superficie del agua. Este incendio provocó la fundación de la actual Ciudad Ojeda, ubicada tierra adentro.

Ver también: El Lago de Maracaibo: un largo historial de contaminación

El 14 de diciembre de 1936 se da la Huelga Petrolera Nacional, hasta el 22 de enero de 1937, la importancia de la industria se había convertido en un movilizador social y en orientadora de la economía general. Esta fue la primera acción obrera de gran envergadura, que puso en vilo a todo el país, la cual terminó con una brutal represión militar por parte del gobierno del general Eleazar López Contreras.

El camino a la nacionalización

Durante el llamado período de transición democrática se inició el camino hacia la nacionalización del petróleo, siendo en la presidencia de Isaías Medina Angarita el inicio de este proceso con la Ley de Hidrocarburos de 1943. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la sed de los países aliados por el necesario petróleo que movía la maquinaría de guerra, se obliga a refinar el petróleo dentro del país, se aumenta la participación del Estado en las ganancias petroleras a través del Impuesto Sobre la Renta y se disminuyen los períodos de las concesiones. A la vez que la producción petrolera aumentaba, también lo hacía la dependencia del Estado y todos los sectores de la economía nacional; como han indicado en sus investigaciones Asdrúbal Baptista, Fernando Coronil y Juan Pablo Pérez Alfonso. Luego del golpe de estado de 1945, el gobierno de la Junta Revolucionaria de 1948 aprueba la nueva política del Fifty-Fifty, repartiendo en mitades los ingresos petroleros entre las empresas y el Estado.

En este período aparecen los principales pensadores que influenciaron la visión del país petrolero durante todo el Siglo XX y la actualidad inclusive; Arturo Uslar Pietri y Juan Pablo Pérez Alfonso. El primero adoptaría la frase del pensador y exministro de Agricultura de López Conteras, Alberto Adriani, “Sembrar el Petróleo”. Esta idea surge de la reflexión sobre el abandono de la agricultura y el campo, la característica del petróleo como un mineral no renovable y que existía en cantidades finitas, lo que auguraba que su explotación tendría una fecha de término y el país debía prepararse para esa eventualidad. Destacamos no solamente su ensayo llamado Sembrar el Petróleo, donde propone la idea de invertir los ingresos petroleros en el desarrollo económico, especialmente el rural, en manos de terratenientes. También recomendamos el ensayo La Fiesta de Baltasar, donde advierte con la historia bíblica de como en medio de un banquete y el derroche típico de una fiesta, sin tomar previsiones, la desgracia puede estar a las puertas, como los persas de Ciro El Grande que asediaban a Babilonia; haciendo símil con aquel momento en que los petrodólares dejarían de llegar y el banquete y la fiesta tendrán un final abrupto y doloroso.

Por otro lado, tenemos a Juan Pablo Pérez Alfonso, mejor conocido como El Padre de la OPEP, por su importantísimo rol en la creación de dicho organismo como Ministro de Fomento del Presidente Rómulo Betancourt y quien luego de reuniones con el Ministro Tariki y los de Iraq e Irán, lograría reunir a los países árabes con un fin común. Sería además el ideólogo de la política petrolera venezolana que imperaría desde 1958 hasta 1998; creando el Pentágono Petrolero, un conjunto de políticas públicas que llevarían como conclusión la nacionalización petrolera. Este personaje sería trascendental, su estudio sobre la economía petrolera y sus efectos sociales, económicos y ambientales le hicieron reflexionar y tener un cambio radical en su postura. Siendo quien fue, en la década de los 70 ya empezó a cuestionar su propia política, se atrevió a señalar que había que dejar el petróleo debajo de la tierra y a señalar la inundación de petrodólares como un factor corruptor de las instituciones, la sociedad; así como creadora de una fuerte dependencia de toda la economía, haciendo imposible la siembra del petróleo. Su libro, Hundiéndonos en el Excremento del Diablo, sería la síntesis de esos planteamientos que derivaron en burlas y descalificaciones, llamado desde loco hasta profeta del desastre.

De la nacionalización a la actualidad

El proceso iniciado en los años 40 en el cual el Estado asumía cada vez más protagonismo en la industria petrolera, terminaría con la nacionalización y estatización de la misma. Desde el gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno entre 1945 y 1948 se impuso la política de “no más concesiones” a las trasnacionales; lo que sería quebrantado durante la dictadura del coronel Marcos Pérez Jiménez; para posteriormente volverse aplicar desde 1958 a la caída del régimen militar. Para 1971, acercándose el vencimiento de las concesiones dadas antes de la dictadura, se dictó la ley reversión, la cual decretaba que todos los bienes, instalaciones y equipos pertenecientes a las concesionarias, dentro o fuera de las áreas de concesión, revertirían a la nación sin compensación a la expiración de la concesión.

Más tarde, en 1975 se aprobaría la Ley Orgánica de Reserva al Estado la Industria y el Comercio de Hidrocarburos, la cual entraría en vigencia el 1° de enero de 1976 nacionalizando y estatizando la industria petrolera en todos sus niveles; desde la exploración hasta el comercio minorista. Esto vino apoyado por la crisis del Medio Oriente desatada en 1973 con el embargo petrolero, que disparó los precios del barril de crudo y permitió al país tener una cantidad de ingresos fiscales nunca vistos; que ayudó a indemnizar a las empresas transnacionales por la extinción de las concesiones. También se invirtió este dinero en grandes obras de infraestructuras y faraónicos proyectos industriales como SIDOR y la nacionalización de otros sectores económicos como la minería, la electrificación y la telefonía. En este período se funda PDVSA y las empresas que sustituirían a las concesionarias.

El boom no duraría para siempre y en 1980 empezó el declive de los precios petroleros, generando grietas en el modelo económico nacional, que había acumulado enormes deudas para financiar lo que se llamó “La Gran Venezuela”, la cual no terminaba de despegar y mostró que la mayoría de estos proyectos dependían y funcionaban con el flujo y subsidios de dólares de la industria petrolera. La inflación crecía de forma descontrolada y a partir de 1983 pudimos ver los primeros signos de agotamiento completo de la Venezuela petrolera. El Viernes Negro marcó un antes y un después, avisando que el petróleo no era la fórmula mágica que llevaría al país al desarrollo, y su siembra no daba resultados. La producción industrial cayó en un 50% y la dependencia de los ingresos petroleros se hacía cada vez más evidente, de acuerdo al World Development Report 2000/2001.

Esta situación motivó a un grupo político a unirse al giro neoliberal que vivía todo el continente, con la llamada política del “Gran Viraje” cuando se implementaron reformas económicas coloquialmente conocidas como Paquetazos, promovidas en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez; estas provocaron El Caracazo, el 27 de febrero de 1989, como reacción a su impopularidad. Otro signo de ruptura del Petro-estado próspero y benefactor. De allí que a partir de 1993 a través de la figura de contratos de servicios se inicie la llamada “Apertura Petrolera”, contratando con trasnacionales la reapertura de pozos y la exploración off shore de yacimientos gasíferos y nuevas prospectivas petroleras. PDVSA igualmente estuvo invirtiendo comprando activos y ampliando sus negocios en el exterior; en detrimento de los fondos destinados al Gobierno.

Esta situación fue una de las causales de la aparición del fenómeno político llamado “chavismo”, que contaba en su discurso una fuerte influencia de la política de AD en los años 40’s, en la época de la Junta Revolucionaria de Gobierno; lo que yo llamo “octubrismo” por su identificación con el golpe del 28 de octubre de 1945. Fue la expresión de una reacción hacia el resquebrajamiento del sueño de la Gran Venezuela y el modelo de prosperidad petrolera. Y uno de los objetivos de Chávez al llegar al poder era tener el control total de PDVSA y a través de esta un acceso ilimitado a sus recursos y a la dirección de la política petrolera del país, que en ese momento dictaba la cúpula empresarial de la misma y no el Estado como tal, pese a ser empresa estatal.

Así se inicia un período de graves conflictos políticos entre PDVSA y el chavismo, que derivarían en el famoso Paro Petrolero entre el 2 de diciembre y el 3 de febrero de 2003. Pues Chávez no concebía la construcción de su plan político sin el control de la industria petrolera, sin petróleo no hay socialismo. Y eso podemos verlo en el discurso que maneja el chavismo y sus opositores, una lucha que se concentró en el acceso y control de los recursos petroleros. Chávez lograría imponerse, desencadenando una ola de despidos y reestructurando a la empresa ahora bajo el control estatal, fusionando de facto la directiva de la empresa con el Ministerio de Energía y Minas.

El Gobierno correría con la grandísima suerte de un nuevo boom en los precios del petróleo iniciada a principios del 2004. Esta nueva subida de precios, que con su victoria sobre el “Sindicato Petrolero” tendría sus causas en una combinación especial de condiciones; la invasión a Irak por parte de Estados Unidos a principios de 2003; dos años de fuertes huracanes que tendrían su culmen con el Katrina en 2005, en la zona del Golfo de México donde se concentran la mayor parte de las refinerías norteamericanas; pero la más importante de las causas fue el rápido crecimiento de la demanda de las naciones asiáticas, especialmente China e India; la difusión de la teoría del Pico de Hubbert; así como la fijación de la oferta por parte de los países productores de petróleo con la revitalización de la OPEP. Lo que incrementaría progresivamente los ingresos petroleros al país, aliviando las dificultades económicas que se venían arrastrando hace dos décadas y que redundaría en un aumento de la popularidad del gobierno chavista, que tuvo mayor capacidad de reparto de la renta petrolera.

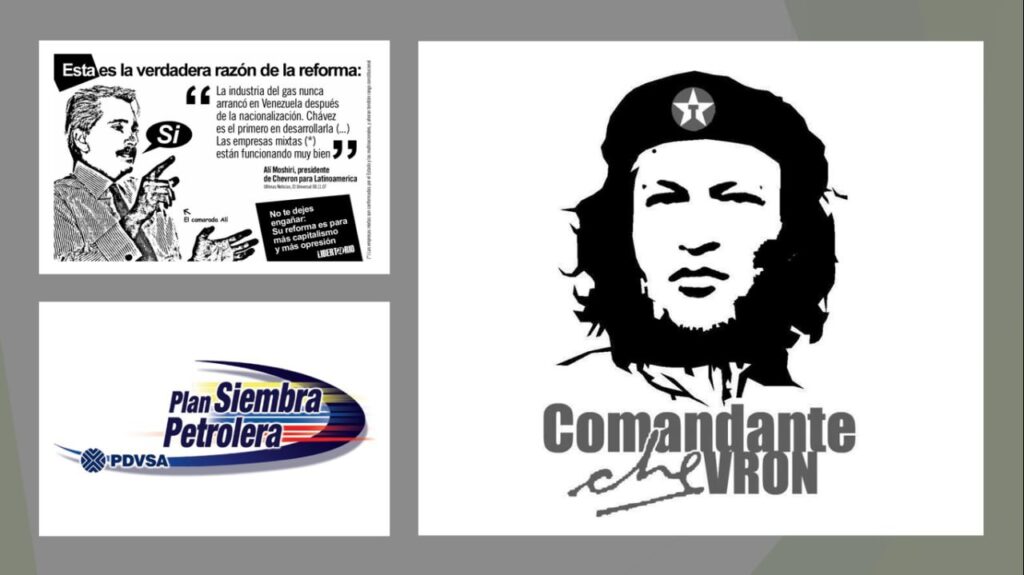

Con los precios del petróleo subiendo y recuperando la producción de petróleo; Chávez inicia el Plan Siembra Petrolera en 2005; trasladando la producción de crudos livianos a la de crudos extrapesados de la Faja Petrolífera del Orinoco. Se había abandonado la producción de la Orimulsión, invento desarrollado para aprovechar como combustible estos crudos de difícil explotación; para la mejora y utilización del crudo extrapesado a través de procesos complejos e instalaciones de enorme tecnología, lo que supone un mayor costo de producción. Es curioso, que, al ver las cifras de producción en el cuadro N° 1, es a partir de este momento que inicia la caída en la misma, que nunca se recuperaría. También se inicia la venta de la mayoría de las instalaciones en el exterior, menos CITGO, lo que puede investigarse a mayor profundidad en este artículo de Transparencia Venezuela. Se procede con los contratos a través de empresas mixtas para la explotación en la Faja, pero también en el Lago de Maracaibo; aquí es cuando Chávez y la Chevrón forjan una alianza económica importante.

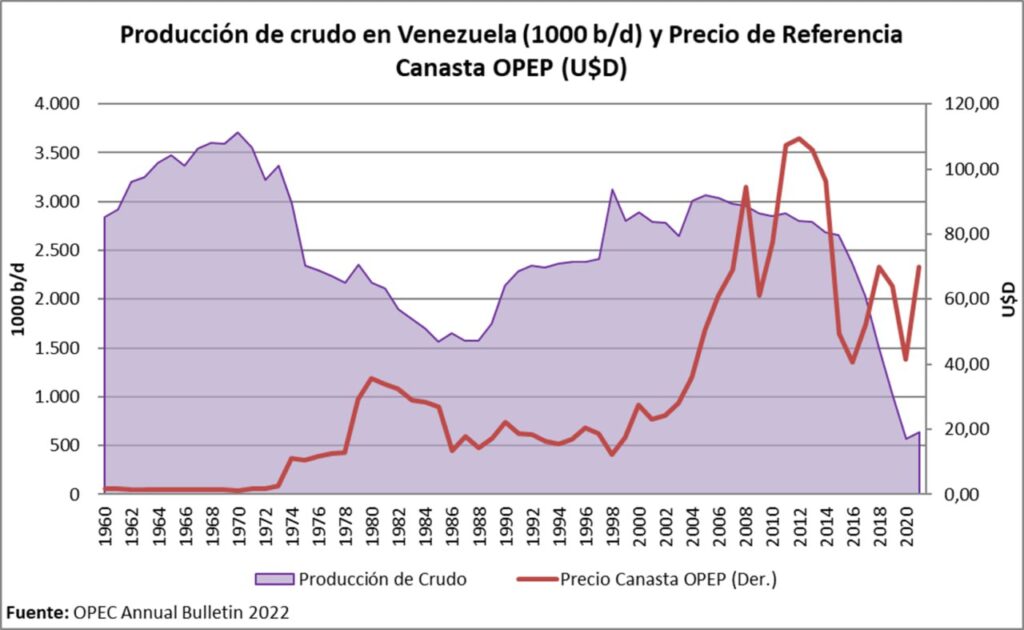

Junto con el Plan Siembra Petrolera, se inicia una política similar a la aplicada en la época de la “Gran Venezuela”, endeudamiento e inversiones para obras de infraestructuras, industrialización del país y “el desarrollo socialista”. La productividad de la empresa viene en deterioro desde la pugna del 2002 y el paro, como podemos constatar en el cuadro N° 2; así como la propia reestructuración de la empresa y la pérdida de capital humano; así como con los cambios en sus patrones de producción y la explotación de crudos extrapesados. Pero también el endeudamiento del país y de la empresa petrolera para financiar los planes sociales del gobierno y sus miles de proyectos de inversión, muchos de los cuales quedarán inconclusos, como las vías de ferrocarril entre Puerto Cabello y Aragua, los llaneros, el tercer puente sobre el Orinoco; así como las fábricas de algodón, papel, tractores, ensambladoras de vehículos, entre otras; lo que podemos observar en el informe de Transparencia sobre las inversiones del FONDEN.

Pero el colapso definitivo se daría a partir de 2014 cuando los precios internacionales del petróleo se desploman y la insostenibilidad y caída de la productividad y producción de la empresa, que venía evidenciándose hace una década, se agudiza a niveles insospechados. La dependencia del país a los ingresos petroleros, así como del resto de la estructura económica, derivó en un desplome no sólo de los ingresos fiscales del Estado, sino de toda la economía nacional, que giraba en torno a la captación de renta y distribución. La crisis nacional se inicia aquí, se agudizan los conflictos sociales y los grupos de oposición más radical inician sus movilizaciones y protestas de calle; pero también se empiezan a ver las primeras protestas populares; todas reprimidas con fuerza y saña. Es para el 27 de marzo del 2017 cuando se inician las sanciones contra los negocios con PDVSA y funcionarios del gobierno venezolano a raíz de la Orden Ejecutiva 13808; lo que desmonta cronológicamente la idea de que la crisis tiene su origen en las sanciones impuestas por Estados Unidos. Las exportaciones a los Estados Unidos han caído en un 50%, siendo este el mejor cliente del país.

Notas:

Baptista, Asdrubal. Teoría Económica del Capitalismo Rentístico: Economía, Petróleo y Renta (IESA, 1997).

Coronil Imber, Fernando. El Estado Mágico: Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela (Nueva Sociedad, 2002).

Pérez Alfonzo, Juan Pablo. Petróleo y dependencia. Caracas: Síntesis Dos Mil, 1971.

Pérez Alfonzo, Juan Pablo. Hundiéndonos en el excremento del diablo. Caracas: Editorial Lisbona, 1976.