Elides A. Sulbarán Zambrano

ARTÍCULO del N° 4 de nuestra Revista Territorios Comunes. Descargue aquí el número completo

Agua en tiempos de pandemia de COVID-19 La cuenca del Mucujún, un debate entre el bien común y la rapiña económica

I. Introducción

La pandemia declarada a raíz de la propagación del COVID-19 hace ver las costuras de la crisis de la gestión ambiental en Venezuela. Entre las medidas sanitarias destinadas a minimizar las fuentes de contagio, las higiénicas asociadas al uso del agua están en primera línea. La disponibilidad de agua potable en cantidad y calidad suficientes es de valor inestimable, más aun en estas circunstancias a nivel mundial. La cuenca del Mucujún, que abastece las 3/4 partes de la población de la ciudad de Mérida, superior a los 200.000 habitantes, por décadas ha sido escenario de la lucha entre el sostenimiento de la conservación ambiental como propósito, para garantizar la calidad de vida de los merideños y de los habitantes de la misma, y los crecientes intereses por el logro de ingentes beneficios económicos a costa de la calidad ambiental de sus espacios.

Según estudios hechos a principios de la década de 1990, la capacidad de sustentación de esta cuenca para diferentes actividades y el abastecimiento hídrico a la ciudad de Mérida, ya está sobrepasada. En los alrededores de la ciudad no existen fuentes alternativas para complementar los caudales que ofrecen el Mucujún, el Albarregas, La Pedregosa y La Fría. De mantenerse la ocupación abiertamente desordenada, en el futuro próximo Mérida pasará a engrosar la lista de ciudades presas de la crisis sanitaria que representa la escasez de agua, la cual ya muestra señales evidentes.

En este escrito se referirán aspectos generales de la cuenca del Mucujún y del servicio de agua potable en la ciudad de Mérida, sus características, antecedentes y problemática ambiental, y su estrecha relación con la salud de esta comunidad. Asimismo, las circunstancias atinentes a la actualización del ordenamiento territorial y consecuente reglamentación de la Zona Protectora. De igual manera, las proposiciones técnicas y normativas que, en aras de contribuir en dicho proceso de actualización, formulara el grupo técnico denominado MUCUAMIGOS, al que pertenece el autor.

La materia aquí tocada es de particular relevancia en la actualidad, dada la emergencia humanitaria derivada de la pandemia declarada con motivo de la aparición del COVID-19, particularmente por el vínculo que existe entre la higiene, las medidas de bioseguridad personal y ambiental que al respecto se imponen, y la disposición de agua en cantidad y calidad suficientes para garantizar la aplicación cabal de dichas medidas.

II. El Mucujún, la salud y el agua para Mérida

Cuando la mayoría de los habitantes de la ciudad de Mérida abren la llave del lavamanos para asearse, entran en contacto con el agua y, desde allí, establecen una conexión física e ininterrumpida, a través de esa especie de conductor líquido, con el cauce del río Mucujún y con los bosques nublados, páramos, lagunas y pantanos de donde sus aguas provienen. Si se tiene conciencia de la importancia del agua como elemento fundamental para sustentar la salud de los hombres, y que su disposición es uno de los mejores indicadores de la calidad de vida, se tendrá conciencia de la importancia de proteger las fuentes del agua que utilizamos y de garantizar los mecanismos que la ponen a nuestra disposición y su operación eficiente. No en balde el derecho humano al agua potable limpia y al saneamiento fueron reconocidos en la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28/07/2010, afirmando su carácter esencial para la realización de todos los derechos humanos.

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de coronavirus como una pandemia global. Para ese momento ya existía el conocimiento sobre el tipo de patología que caracteriza al COVID-19 y, a pesar de que se especuló mucho respecto a las vías de transmisión y la potencialidad de contagio de las mismas, hubo un acuerdo general respecto a la urgente necesidad de reducir al máximo los contagios, dando lugar a una campaña de divulgación de lo que ahora se conoce, comúnmente, como MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.

Mucho se ha especulado sobre estas medidas y ellas, en general, varían dependiendo de la fuente de información; pero todas tienen en común la higiene personal, especialmente el lavado frecuente de las manos, y el aseo permanente de cualquier sitio donde las personas deban permanecer. Estas acciones sólo son posibles disponiendo, entre otros elementos, de agua en cantidad y calidad suficientes.

El abastecimiento de agua potable para el Área Metropolitana de Mérida, capital del estado Mérida, está a cargo de Aguas de Mérida CA, empresa hidrológica descentralizada que opera como una compañía anónima constituida por la gobernación del estado y 22 alcaldías del mismo, encargada desde 1998 de administrar, operar, mantener, ampliar y rehabilitar los sistemas de distribución de agua potable y los sistemas de recolección y disposición de las aguas servidas en el estado Mérida (http://www.aguasdemerida.com.ve).

La Junta Directiva de Aguas de Mérida, designada por el gobierno estadal que se inició a finales de 2017, practicó un diagnóstico de la empresa, cuyos resultados fueron: equipos, sistemas, bombas y flota vehicular carente de mantenimiento adecuado y oportuno, acortando su vida útil; no se realizaron las inversiones requeridas para el mantenimiento y sustitución de equipos de las plantas potabilizadoras, ocasionando una baja operatividad en el tratamiento y distribución del agua; procesos irregulares en la venta de 35 vehículos; una nómina abultada, bajos salarios, deudas de vestuario y equipamiento, y recursos insuficientes para pagar los sueldos y bonificaciones.

A inicios de 2018 se reportaron en la ciudad de Mérida brotes de enfermedades gastrointestinales, posiblemente relacionados con la calidad y regularidad en el suministro de agua, a lo que se sumó la dificultad en conseguir los químicos requeridos para la potabilización, como el sulfato de aluminio y el gas cloro. Ante las denuncias de la Junta Directiva, el gobierno nacional decidió intervenir la empresa y quitó a la gobernación de Mérida la administración que sólo tenía 5 meses en funciones.

Hoy, el cuadro del servicio de agua potable en la ciudad ha cambiado poco. En diferentes sitios aparecen botes de aguas blancas que no son oportunamente reparados, mientras algunos sectores sufren constantes interrupciones que se prolongan por varios días lo que, en medio del cuadro de emergencia sanitaria por el COVID-19, representa una limitación intolerable a la posibilidad de aplicar eficientemente medidas de bioseguridad en hogares y establecimientos de diversa índole, situación que se agrava cuando han sido frecuentes las denuncias sobre fallas en el suministro al Hospital Universitario de Los Andes, principal centro de salud de la región y centro centinela del primer orden.

A esta preocupante situación se suma la problemática social y ambiental que afecta a la cuenca del río Mucujún, principal abastecedora de agua para la ciudad de Mérida, cuyas características se exponen a continuación.

La cuenca del río Mucujún

Tributaria de la cuenca del río Chama, se localiza en el municipio Libertador del estado Mérida, ocupando la totalidad de la parroquia Gonzalo Picón Febres. Su superficie es de 183,95 k2 (18.395 h) y su perímetro de 74,39 k, con un rango altitudinal entre los 1.477,67 y los 4.570 metros sobre el nivel del mar; la longitud de la corriente principal (río Mucujún) es de 32,46 k y la longitud total de las corrientes de la red de drenajes es de 155,56 k (Guerrero, 2018).

Mireya Colmenares (2018) señala que la cuenca del Mucujún es el espacio más estratégico e importante del estado Mérida al suministrar el agua para abastecimiento urbano del más del 30% de su población, correspondiente al 70% de la demanda de Mérida, la ciudad capital del estado y su área metropolitana; asimismo, que del total de su superficie, 14,2% corresponden a espacios de valles aluviales intramontanos, la restante superficie corresponde con áreas de montañas bajas en forma de lomas alargadas adosadas a las estribaciones montañosas de la Sierra de La Culata (9,9%), y vertientes montañosas de fuertes pendientes de la misma Sierra las cuales se extienden sobre el 75,9%. La autora localiza este territorio entre las coordenadas Norte: 278.000; 976.000 m, Sur: 262.000; 952.000 m, Este: 278.000; 968.000 m; Oeste: 262.000; 968.000 m.

Posee recursos paisajísticos singulares: valles intramontanos, bosques húmedos en las laderas y páramos con lagunas de origen glaciar en cantidad cercana a las 200; en los páramos están presentes secciones de un ecosistema endémico, el Páramo Desértico. A ello se suma el clima de montaña, diversas rutas de acceso peatonal a la cuenca alta, la existencia de servicios de atención al visitante y la cercanía a la ciudad de Mérida, lo que hace de esta región un destino turístico tradicional muy atractivo y para el uso residencial, dando lugar a un crecimiento poblacional que determina rotundamente sus condiciones socioeconómicas, como se observa en el siguiente cuadro que detalla la evolución de su demografía:

| DATOS | 1971 | 1981 | 1990 | 2001 | 2011 |

| Población Total (INE) | 1.778 | 3.249 | 4.744 | 5.466 | 6.496 |

| N° asentamientos | 4 | 14 | 16 | 18 | 25 |

| N° viviendas | 302 | 598 | 1.028 | 1.377 | 1.687 |

| Población dispersa | 525 | 901 |

Datos de Población y Vivienda, Parroquia Gonzalo Picón Febres. Censos 1971 – 2011. FUENTE: Colmenares, 2018.

Señala la autora que tales cifras contrastan seriamente con datos provenientes de los 25 consejos comunales de la parroquia, que en 2017 contabilizaron 14.910 personas; 12.557 de ellas ubicadas en 2.005 hogares de 31 centros poblados y una población dispersa de 2.353 personas.

La economía, tradicionalmente agrícola, ha experimentado el crecimiento del turismo receptivo. La mayor parte de las instalaciones turísticas y las viviendas se localizan aguas arriba de la captación de agua del acueducto de la ciudad de Mérida, y dado que en los centros poblados no hay equipamiento de red de aguas servidas, sus habitantes hacen uso de pozos sépticos, muchos de ellos actualmente colapsados, lo que incrementa la carga de contaminantes que deben ser tratados en la planta del acueducto, convirtiéndose en un problema que en la actualidad ya compromete la salud de la población del Área Metropolitana de Mérida, multiplicando los costos de potabilización que pueden llegar a ser insuficientes, a pesar de que, tal como señala Colmenares (2018) la empresa estatal Aguas de Mérida obtiene aproximadamente US$ 320.000 al año por la facturación del servicio en la ciudad. De estos ingresos, no hay retorno para conservación o saneamiento ambiental en la cuenca.

La historia

La planta Enrique Bourgoin que sirve a la ciudad de Mérida, inició actividades en la década de 1970, surtiéndose de una captación localizada en el cauce del río Mucujún. Durante la segunda mitad del siglo XX, esta cuenca fue escenario de conflictos recurrentes por la ocupación de sus espacios. Los valores ambientales de la misma, especialmente sus paisajes, amén de la cercanía con la ciudad de Mérida, la han hecho muy atractiva para diferentes modalidades de desarrollos urbanísticos y establecimientos turísticos, además de proyectos agropecuarios intensivos.

En 1977, participantes del 3er Curso de Adiestramiento para el Personal del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (MARNR), realizado en Mérida en el Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras (CIDIAT), efectuaron el trabajo CONSIDERACIONES ACERCA DEL ORDENAMIENTO DE LA CUENCA DEL RÍO MUCUJÚN. Del mismo se extrae valiosa información:

En la zona habitan unas 2.200 personas, conformando unas 660 familias de las cuales 150 viven de la actividad agrícola, se prevé el establecimiento de desarrollo urbano en las terrazas del Valle y en el Parque Valle Grande y la construcción de unas 100 viviendas rurales en El Playón.

La actividad agropecuaria está centrada por el IAN en unas 202 Has con 85 familias asentadas en Uniones de Prestatarios y empresas campesinas, basada su explotación en los siguientes rubros: hortalizas, flores, ganado vacuno, porcino y truchas.

(…) el desarrollo actual caracterizado por una falta total de planificación en detrimento de los recursos naturales renovables de la cuenca, la degradación del medio ambiente y la destrucción de las bellezas escénicas de la región en estudio.

Por contraposición de intereses, la situación de la cuenca se hace cada vez más conflictiva. La Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Los Andes, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y la Cámara Municipal del Libertador, en cuya jurisdicción se localiza el Mucujún, se manifestaron contra los desarrollos ganaderos, por ser riesgosos en una cuenca estratégica abastecedora de agua potable.

Para proteger y ordenar la cuenca, mediante el Decreto N° 773 del 14/08/1985 se crea la Zona Protectora de la Subcuenca del Río Mucujún (Gaceta Oficial N° 33.285 de la misma fecha). Bevilacqua et al (2006) definen una Zona Protectora como aquel territoriodonde se da especial protección a los bosques naturales, a los suelos y a las aguas por medio de la limitación de los usos y actividades que pueden destruirlos, menoscabarlos o someterlos a procesos de deterioro,incluyéndolas entre las Áreas Protegidas con Fines de Aprovechamiento Bajo Usos Normados, a diferencia de los parques nacionales, monumentos naturales y refugios de fauna, a los que incluyen entre las Áreas de Protección Estricta. La Ley de Aguas (2007) indica en su artículo 54 que las zonas protectoras de cuerpos de agua tendrán como objetivo fundamental proteger áreas sensibles de las cuales depende la permanencia y calidad del recurso y la flora y fauna silvestre asociada. Son incluidas, en la misma Ley, entre las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial para la gestión integral de las aguas (artículo 53).

Año y medio después, mediante Decreto N° 1.264 del 10/09/1986 (Gaceta Oficial N° 3.922 Extraordinario del 13/10/1986) entra en vigencia el Reglamento de la Zona Protectora de la Subcuenca del Río Mucujún.

Esta norma no resolvió la problemática (Cardozo et al 2009):

(…) el Ministerio del Ambiente procedió a tramitar y otorgar permisos para el desarrollo de proyectos, tanto ganaderos como hoteleros. En consecuencia, se reactivaron las tensiones sociales en la zona de El Valle y en la ciudad de Mérida. El 22 de mayo de 1987 se presentó un fuerte conflicto por la defensa de la calidad del agua en esta cuenca hídrica.

Las presiones por ocupaciones contrarias al propósito de la Zona Protectora dieron lugar a un hecho que hace del caso del Mucujún, pionero en cuanto a los intentos sociales, técnicos, legales y administrativos en procura de su conservación: el logro exitoso de un recurso de amparo por el derecho a la salud. De la misma fuente citamos:

A pesar de la creación de la Zona Protectora y su correspondiente reglamento de uso, la instalación de los desarrollos ganaderos continuó alterando la calidad del agua y del medio ambiente. De allí que las comunidades próximas a la subcuenca del río Mucujún, solicitaran (1987) amparo constitucional del derecho a disfrutar de los parámetros adecuados de la biósfera (artículos 50 y 106 CN), por medio de la protección del derecho a la salud (artículo 76 CN). Estos preceptos constitucionales se reforzaron y ampliaron a partir de los principios rectores de la Ley Orgánica del Ambiente para la conservación, defensa y mejoramiento del medio ambiente en beneficio de la calidad de vida (artículo 1° LOA) y de las previsiones de la ley Forestal de Suelos y Aguas… Finalmente, el 30 de mayo de 1989, después de casi dos (2) años de haberse interpuesto la solicitud de amparo constitucional, el Tribunal Agrario de Primera Instancia, con sede en El Vigía, emitió su pronunciamiento sobre el fondo de la demanda, declarando con lugar la acción judicial de la Comunidad de El Playón contra las actividades contaminantes desplegadas por las fincas instaladas en el área antes señalada; ordenándoles la realización de los correctivos pertinentes.

Era la primera vez que un tribunal fallaba un recurso de amparo a favor de la salud y la protección del ambiente; pero entonces, como ahora, los propósitos ordenadores de la planificación chocaron con intereses diversos que, saltándose las normas con el apoyo, por acción u omisión, de las instituciones públicas con competencias administrativas en la región, han logrado su cometido haciendo que el panorama ya difícil esbozado para 1977, sea una cruda realidad. La calidad de vida de la población local y la de la ciudad de Mérida se encuentran gravemente comprometidas.

Aquí, es pertinente citar al Geógrafo Alberto Pérez (2017):

Evidentemente en 30 años de regulación de la cuenca bajo la figura de Zona Protectora por parte del Estado Venezolano (Ministerio del Ambiente/MINEA e INPARQUES), los niveles de intervención de la cuenca se han incrementado en forma notoria como lo refleja la presencia de casi 2000 edificaciones entre viviendas residenciales y de descanso, hoteles-posadas, comercios, instalaciones recreacionales y oficinas de gobierno. Esta presencia humana se estima está consumiendo más del 50% (2.3 mt3/seg.) del caudal promedio/día que dispone el río Mucujún y todos sus afluentes (4.1 mt3/seg.). Si a ello adicionamos el agua consumida por actividades agropecuarias, la cual se reconoce ha disminuido en más de un tercio su extensión hoy día, estimado en unos 0.55 mt3/seg., podríamos afirmar, que el 75% del agua producida en la cuenca la están utilizando usos establecidos en ella. Ese 25% restante estimamos es el que capta Aguas de Mérida para el Acueducto de El Vallecito (Mérida), comprometiendo seriamente el gasto ecológico que no debería ser menor al 0.21 mt3/seg. estimado por Silva (1988).

Lo anteriormente afirmado hace pensar, que el río Mucujún conjuntamente con la quebrada La Cuesta, no están aportando con regularidad los 0.9 mt3/seg. que estableció el Reglamento de Uso para dárselos a la ciudad de Mérida, siendo este objetivo el fundamento central en que se sustenta la regulación de la ocupación territorial de toda la cuenca bajo su condición de Zona Protectora decretada en 1985.

Esto da la razón a lo expresado en diferentes ámbitos, respecto a que el problema no es técnico, porque todos los conflictos pueden resolverse técnicamente; que el problema es político porque no se ha querido asumir el supuesto costo político de ejecutar el Reglamento vigente. Con esta excusa, las autoridades permiten «impotentes» los desmanes.

Cabe preguntarse cuál costo político, si cualquier medida que beneficie a la comunidad, que vaya en procura del mejoramiento de su calidad de vida, debería redundar en un beneficio político para quien la asuma; por lo que pareciera evidente que se quiere evitar es otros costos, que derivarían de enfrentar los poco transparentes y muy poderosos intereses que han hecho de la cuenca del Mucujún una especie de botín de guerra.

Desde 1987, a pocos meses de la entrada en vigencia del Reglamento, las comunidades asentadas allí, en su lucha por el respeto al mismo, han sostenido fuertes enfrentamientos con las autoridades logrando algunas decisiones relevantes a favor del ambiente, como el amparo constitucional previo a la Ley Orgánica de Amparo. Esa voluntad popular ha sido socavada a punta de decisiones y actuaciones que, muy paulatinamente pero de manera persistente, han dado lugar a una situación de merma ambiental que coloca la cuenca en estado de emergencia.

Tal vez la más descarada fue la declaración de «tierra ociosa» de 37 ha, por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), otorgando cartas agrarias para su explotación agrícola a los denominados Mocaqueteos. En comunicación dirigida a la presidencia de la república, con copias a Juan Carlos Loyo, presidente del Instituto Nacional de Tierras y a Nerio Echeverría, director de ese Instituto en Mérida, publicada en Aporrea el 16/04/2007[1], los integrantes de Mocaqueteos expresaron:

El día martes 3 de abril de 2007 se realizó la entrega oficial de un lote de tierras declaradas como ociosas por el Instituto Nacional de Tierras INTI, en el Vallecito Parroquia Gonzalo Picón Febres municipio Libertador del Estado Mérida, para la concreción el proyecto “Núcleo de Desarrollo Endógeno Mocaqueteos” que pretende desarrollar principal y exclusivamente actividades agroproductivas en esa localidad en función garantizar la seguridad agroalimentaria como pilar fundamental del Gobierno Bolivariano. Hoy el gobierno altamente comprometido con la causas de los pobres ha decidido distribuir esas tierras a cinco cooperativas, tres de ellas de la “Misión Vuelvan Caras” quienes tienen la obligación de convertirlas en espacios altamente productivos bajo un enfoque agroecológico para preservarla a las generaciones futuras. La tierra que hoy recibimos no es nuestra, es la herencia de las futuras generaciones es por ello que nuestro compromiso es realizar actividades que no pierdan el enfoque de sostenibilidad y sustentabilidad.

De esta manera se violó el Artículo 108 de la Ley de Tierras (2001) que prohibía expresamente la declaración de tierras ociosas en el caso de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial y/o de terrenos con condiciones geomorfológicas inadecuadas (Estévez, 2008). Asimismo, esta declaratoria ignora un hecho, la protección ambiental es un uso en todo proceso de ordenamiento territorial, especialmente en una Zona Protectora como la del Mucujún. Catorce años después, como puede observarse en la Imagen N° 3, allí se asienta un desarrollo totalmente anárquico de decenas de viviendas, construidas a lo largo del tubo matriz que lleva agua a la planta del acueducto de Mérida, lo que representa un gravísimo riesgo para estas instalaciones y la población que sirven. De agricultura, nada hay.

Imagen N° 3.

1) Noviembre 2007, sector ocupado

por el denominado Núcleo de Desarrollo Endógeno Mocaqueteos. Fuente: E. Sulbarán.

2) Vista aérea del mismo sector en abril de 2021. Fuente: Google Earth.

En 1990, por encargo del MARNR se elaboró el Estudio de Capacidad de Sustentación de la Cuenca del Río Mucujún (Barreto y Duque, 1990), en el que se afirmaba:

Se considera que la capacidad de sustentación actual se encuentra en su límite máximo, en tanto la disponibilidad cuantitativa y cualitativa de agua para el suministro del acueducto de Mérida es deficitaria y lo será más aún si continúan las tendencias actuales de crecimiento poblacional y de actividades.

En este sentido el establecimiento de nuevas actividades en la cuenca, de origen exógeno a ella, debe ser drásticamente limitada para el margen de utilización que aun es posible pueda ser cubierto por el crecimiento natural de la población ya asentada en esta zona.

Hay algo incontrovertible en el caso del Mucujún: siempre se ha conocido lo que allí ocurre y lo que debe hacerse para una gestión coherente en función del bien público; las omisiones, por llamarlas lo menos, son inexcusables.

III. El proceso de revisión y actualización del Reglamento vigente de la Zona Protectora de la Subcuenca del río Mucujún

Han sido diversos los intentos que, desde el ministerio del Ambiente en su versión original o en las derivadas de su desmantelamiento, se han hecho para actualizar el Reglamento de la Zona Protectora, todos infructuosos. Nos referiremos al iniciado a principios de 2017.

En febrero se circuló el anteproyecto de un decreto de PLAN DE ORDENAMIENTO Y REGLAMENTO DE USO DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MUCUJÚN (sic), denominación inadecuada pues se ordenaría y reglamentaría la figura legal Zona Protectora. Un grupo de merideños ligados por diferentes vías a la defensa de las condiciones ambientales de esta cuenca, nos reunimos por convocatoria de Raúl Estévez con el propósito inicial de revisar la propuesta de actualización. Una vez conocida, dadas sus deficiencias, decidimos trabajar en una proposición alternativa. Nos reconocimos como MUCUAMIGOS, integrado por el Profesor Estévez (Geofísico, profesor Titular jubilado de la Facultad de Ciencias de la ULA y vecino de El Vallecito), Edgard Hernández (Ingeniero Forestal, Profesor Titular jubilado de la cátedra de Manejo de Cuencas Hidrográficas de la facultad de Ciencias Forestales y Ambientales ULA), Yocoima Barreto (Ing. Agrónoma, coautora del Estudio de Capacidad de Sustentación de 1990), Alberto Pérez (Geógrafo, ex funcionario del Ministerio del Ambiente, profesor del CIDIAT-ULA), Nerio Ramírez (Geógrafo, funcionario del Instituto de Prevención y Administración de Desastres del Estado Mérida y Profesor de la Maestría en Riesgos Socioambientales – ULA) y Elides Sulbarán (Ingeniero Forestal, jubilado de INPARQUES, profesor ad honorem de Derecho y Legislación Ambiental en la facultad de Ciencias Forestales y Ambientales ULA).

En la revisión de la propuesta se observaron inconsistencias e incoherencias como:

- No se presentó el diagnóstico que sirvió de fundamento.

- El texto correspondía a la suma de trabajos elaborados en diferentes épocas.

- Estructura en 2 títulos, Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, respectivamente, con las disposiciones generales incluidas en el primero y disposiciones finales, transitorias y derogatoria contenidas en el segundo.

- Tiene definiciones diferentes a las incluidas en las leyes marco como las de Ambiente y Turismo.

- Instituciones a las que se asignan responsabilidades denominadas con nombres obsoletos.

- Incluye instituciones como las denominadas «organizaciones populares de carácter gubernamental» que consideramos inexistentes.

- Refiere la negativa a establecimientos urbanísticos masivos, sin definir a partir de cuantas o de qué tipo de viviendas se consideran como tal.

- Crea una Comisión Interinstitucional integrada por unos 15 organismos públicos y un único representante del denominado poder popular, lo que deja mucho que desear de la muy publicitada participación protagónica.

Pretendimos incorporarnos en un trabajo conjunto con el ministerio de Ecosocialismo y Aguas, en su condición de máxima autoridad en la materia, intención que fue bloqueada prohibiéndose a los funcionarios cualquier tipo de comunicación con nosotros, a pesar de lo cual decidimos manteneros trabajando por nuestros medios, con reuniones semanales y 4 propósitos específicos:

- Hacer un diagnóstico ambiental lo más ajustado a la realidad existente.

- Hacer una propuesta de zonificación con el mayor nivel de detalle, considerando las variables que mayores dificultades ofrecieran al establecimiento de cualquier tipo de actividades.

- Formular un anteproyecto de Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) para la Zona Protectora, partiendo de una estructura coherente para la norma.

- Incorporar la opinión de los residentes de la cuenca, tanto como nos fuera posible.

El producto sería puesto a disposición de la autoridad ambiental competente.

Resultados obtenidos

El trabajo de nuestro grupo, efectuado sin disponer de recursos, acudiendo a fuentes de instituciones oficiales, trabajos académicos, inspecciones y consultas a las comunidades, dio lugar a:

- Una base de criterios a aplicar en el ordenamiento de la cuenca.

- Partir de un diagnóstico exhaustivo de la realidad de la cuenca.

- Originarse en un proceso de amplia participación de los actores involucrados, que le otorgasen viabilidad social.

- Proponer una zonificación fundamentada en los aspectos que mejor representaran las limitantes naturales y culturales para la ocupación de los espacios, descrita con el mayor nivel de detalle posible.

- Establecer mecanismos eficientes de contraloría social e inclusión de representantes de las comunidades en la Comisión Interinstitucional, elegidos de manera directa, garantes de la defensa comunitaria autónoma.

- Partir de la evaluación de la aplicación del reglamento vigente.

- Incluir la compensación a los pobladores tradicionales, por servicios ambientales.

- La proposición debería ser una especie de NORMA DE CONVIVENCIA de los pobladores de la cuenca para promover su adhesión y promoción de la misma.

2. Un diagnóstico preliminar de la cuenca, su ocupación y variables relevantes para una propuesta de ordenamiento, en el que destaca:

- Violación del Reglamento de la Zona Protectora en cuanto a la zonificación y los procedimientos administrativos pertinentes al otorgamiento de instrumentos de control previo.

- Las funciones de control de la ocupación del espacio y la afectación de recursos, correspondientes al ministerio con competencia en ambiente, ejercidas de facto y discrecionalmente por la Guardia Nacional.

- No se pudo establecer con precisión la población actual de la cuenca, estimándose la misma alrededor de 12.000 habitantes.

- La carencia de sistemas de tratamiento de agua y las descargas libres aguas arriba de la captación del acueducto de Mérida, indican una merma considerable en la calidad de la misma lo que, aunado al incremento en los sedimentos producto de movimientos de tierra, redunda en un aumento considerable de los costos de potabilización.

- Se estimó que entre 2012 y 2018, el uso residencial aumentó un área aproximada de 400 hectáreas, especialmente aguas arriba de la captación del acueducto de Mérida, lo que merma considerablemente la oferta e incrementa la contaminación producto de efluentes.

- Parcelamiento y ocupación, con fines residenciales, de lotes otorgados por el INTI con propósitos de producción agrícola, además de Mocaqueteos.

- La Hidrológica Aguas de Mérida, principal usufructuaria de la cuenca, no aporta recursos a su conservación ambiental.

- Existe un ciclo recurrente con períodos de 4 años secos continuos cada 34 años, en los que la oferta hídrica merma considerablemente.

3. Una proposición de zonificación, con fundamento en el Informe ZONIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE SUSCEPTIBILIDAD DESDE LA PERSPECTIVA HIDROGEOMORFOLÓGICA EN LA SUBCUENCA DEL RIO MUCUJÚN, CON FINES DE PROPONER RESTRICCIONES Y POTENCIALIDADES PARA LA OCUPACIÓN (Geóg. MSc Nerio Ramírez). Los criterios técnicos aplicados fueron:

- Llevar la zonificación al mayor nivel de detalle posible, sin que sea factor que dificulte la aplicación del PORU.

- Ir de un primer nivel (categoría general), desagregándola en sub categorías desde los mayores niveles de susceptibilidad hacia los menores, para dar a la zonificación una dinámica coherente.

- Las sub categorías aparecen de acuerdo con la posición o unidad hidrogeomorfológica correspondiente (forma de terreno desde su génesis y evolución).

- En la definición de sub categorías, operan 4 controles: clima, geología, procesos geomorfológicos y la acción antrópica (cobertura y uso de la tierra), a lo que se agrega el nivel de susceptibilidad.

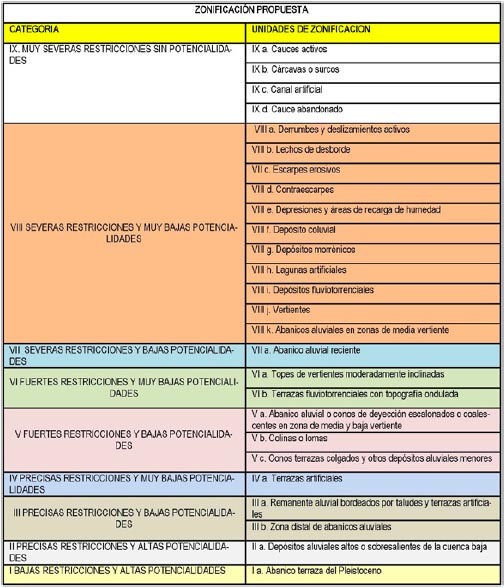

En la siguiente tabla (No. 1) se muestran las categorías y unidades de zonificación. Para las segundas se propusieron usos permisibles.

Tabla No. 1. Categorías y unidades de zonificación de la propuesta de anteproyecto del PORU para la Zona Protectora de la cuenca del Mucujún. Fuente: elaboración de MUCUAMIGOS

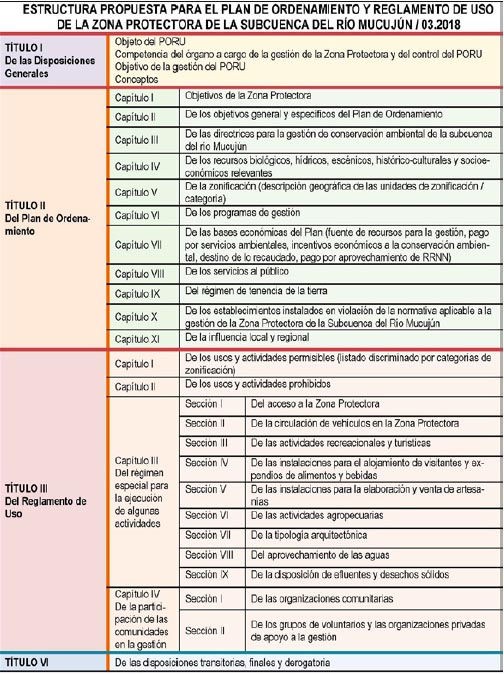

4. Una proposición preliminar de estructura y contenidos del nuevo PORU, dividido en 4 títulos, desagregados en capítulos correspondientes a los aspectos que necesariamente deben regularse desde el PORU de la Zona Protectora, y el texto de los artículos correspondientes al Título I (ver Tabla No. 2).

Tabla No. 2. Estructura propuesta para el PORU para la Zona Protectora de la cuenca del Mucujún. Fuente: elaboración de MUCUAMIGOS

IV. A manera de reflexión

Las proposiciones de MUCUAMIGOS son una contribución a la búsqueda de resolver una situación ambiental dramáticamente grave, que compromete de manera determinante la calidad de vida de los habitantes de la cuenca del Mucujún y la de los de la ciudad de Mérida, situación que se ha hecho mucho más notoria a raíz de la pandemia y la reiterada solicitud de cumplir medidas de bioseguridad que requieren, indefectiblemente, disponer de agua de manera permanente y segura.

La ocupación descontrolada de este espacio ha sido de tal manera, que si no se actúa a tiempo, con carácter de extrema urgencia y contundencia técnica y legal, la crisis por el abastecimiento de agua potable para ambos sectores, Mérida y la cuenca, va a resultar irresoluble con graves consecuencias para la calidad de vida, especialmente en el ámbito sanitario.

Es tiempo de actuar con decisión política, enfrentando con firmeza a quienes, movidos únicamente por el afán de lucro, juegan con la salud de los ciudadanos sin escrúpulos de algún tipo.

REMATE: Una anécdota, cotidiana en Venezuela

El domingo 10 de febrero de 2019, con 3 horas de retraso por la demora de los convocantes, se efectuó una «asamblea comunitaria» organizada por el ministerio de Ecosocialismo y Aguas en la truchicultura Monterrey, localizada en la cuenca del Mucujún.

Heryck Rangel, ministro de Ecosocialismo y Aguas de entonces, y Josué Lorca, para el momento presidente de INPARQUES y viceministro de Gestión Ecosocialista del Ambiente (hoy ministro para el Ecosocialismo), junto al denominado protector del pueblo de Mérida, Jehyson Guzmán y el presidente de la hidrológica Aguas de Mérida y director regional de ese ministerio, después de escuchar a un representante de la comunidad, de reconocer el gravísimo deterioro ambiental de la cuenca y señalar como responsables del mismo a los «nuevos ricos» que allí construyen mansiones, prometieron que en 30 días se sometería a consulta pública el proyecto de revisión del Reglamento de la Zona Protectora de la Subcuenca del Río Mucujún (1986), comprometiendo en ese proceso a la Cámara Municipal del Libertador y al Consejo Legislativo merideño.

Llamó la atención que, a pocos minutos de Monterrey, en Los Pinos de El Playón, inmediato al puente de la quebrada La Cuesta y al margen de la carretera por la que estos funcionarios acababan de pasar y por donde tendrían que regresar, se localiza uno de los desarrollos que más daba que hablar en esos días por su carácter abiertamente ilegal, probablemente debido a algunos de los denominados nuevos ricos. Fueron inexcusablemente ciegos ante una acción que ameritaba su actuación legal. Moraleja: el poder, político o económico, tiene la batuta, y la calidad ambiental y el bien público deben bailar su danza en la cuenca del Mucujún, como en el resto de Venezuela. Luego de dos años largos, del proyecto de revisión muy poco o nada se sabe y la ocupación ilegal de la cuenca sigue rampante.

Por razones sanitarias, la pandemia debió motivar la revisión urgente y definitiva del Reglamento de la Zona Protectora de la subcuenca del Mucujún, pero no hay decisión política conocida al respecto, o puede que la política sea no decidir.

V. Referencias bibliográficas

Barreto, Yocoima. Duque, Fabiola (1990). Estudio de capacidad de sustentación de la cuenca del río Mucujún. Mérida: Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Dirección Regional Mérida.

Bevilacqua, Mariapía. Cárdenas, Lya. Medina, Domingo (2006). Las Áreas Protegidas de Venezuela: Diagnóstico de su Condición, 1993-2004. Caracas: Asociación Venezolana para la Conservación de Áreas Naturales ACOANA, Fundación Empresas Polar, Comité Nacional Venezuela UICN, Conservation International Venezuela.

Cardozo, Javier. Gómez, Arnaldo. Mejías Carlix (2009). Amparo constitucional agroambiental en la cuenca del río Mucujún: veinte años después. Derecho y Reforma Agraria, 35:17-35.

Carrero, Omar. Colmenares, Edgardo. González, Marixsa. López, Antonio. Medina, Alicia. Pizzani, Omar. Salazar, Arévalo. Sutherland, José (1977). Consideraciones acerca del ordenamiento de la cuenca del río Mucujún. 3er. Curso de Adiestramiento para el Personal del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras (CIDIAT). Mérida.

Colmenares, Mireya (2018). Diagnóstico Evaluativo con fines de Ordenamiento Territorial de la Red de Asentamientos de la Zona Protectora Subcuenca Río Mucujún – Estado Mérida. Trabajo Especial de Grado. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, Postgrado en Geografía, Maestría en Análisis Espacial y Gestión del Territorio. Caracas.

Estévez, Raúl (2008). Consideraciones ambientales y geomorfológicas en torno a posibles desarrollos agrícolas y/o habitacionales en la Cuenca del Rio Mucujún, Estado Mérida. Disponible en https://mucujun.blogspot.com/2008/

Figueroa, Danilo (2018). Afecciones estomacales en la ciudad de Mérida podrían apuntar a calidad del agua potable. Disponible en https://prensa.ula.ve/afecciones-estomacales-en-la-ciudad-de-m%C3%A9rida-podr%C3%ADan-apuntar-calidad-del-agua-potable

Guerrero, Omar (2018). Breve Diagnostico Hidrogeomorfológico, Sedimentario y Geoquímico: Alternativa de Solución al Sistema de Captación de Agua de la Cuenca del Rio Mucujún. Documento de trabajo. Universidad de Los Andes, Venezuela.

Ministerio de Ecosocialismo y Aguas (2017). Proyecto de Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Zona Protectora de la Subcuenca del Río Mucujún. Dirección Estadal Ambiental Mérida.

Núcleo de Desarrollo Endógeno ʺMocaqueteosʺ (2007). Comunidad organizada de El Vallecito (Mérida) se dirige al comandante Hugo Chávez Frías. Aporrea. Disponible en https://www.aporrea.org/regionales/a33380.html

Organización Mundial de la Salud (2020). COVID-19: cronología de la actuación de la OMS. Disponible en https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline—covid-19

____________________________ (2020). Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19): orientaciones para el público. Disponible en https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Organización Panamericana de la Salud (2020). Recomendaciones clave de agua, saneamiento e higiene: COVID-19. Recuperado en https://www.paho.org/es/documentos/recomendaciones-clave-agua-saneamiento-e-higiene-covid-19

Pérez, Alberto (2017). Propuesta de Proyecto de Plan de Ordenación del Territorio y Reglamento de Uso de la Zona Protectora de la Subcuenca del Río Mucujún, MINEA 2017. OPINIÓN Y RECOMENDACIONES DE MODIFICACIÓN Y REVISIÓN. CIDIAT – PAMALBA ULA.

Ramírez, Nerio. (2018). Zonificación de los niveles de susceptibilidad desde la perspectiva hidrogeomorfológica en la subcuenca del rio Mucujún, con fines de proponer restricciones y potencialidades para la ocupación. Universidad de Los Andes, INPRADEM Mérida, FUNDAPRIS, CIGIR.

Transparencia Venezuela (2019). Merideños sin agua, aunque llueva. Disponible en https://transparencia.org.ve/project/merida-meridenos-sin-agua-aunque-llueva/

[1] https://www.aporrea.org/regionales/a33380.html