La orimulsión, un término con el que muchos estábamos familiarizados hace más de dos décadas y que se ha perdido en el olvido de los venezolanos. Anteriormente, se enseñaba en las escuelas, con acentuado orgullo, como producto del ingenio venezolano. Para quienes no sepan de qué hablamos, la orimulsión era, de acuerdo con el libro “El Pozo Ilustrado”, editado por PDVSA en 1998 y escrito por Efraín Barberii; el bitumen (petróleo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco), emulsionado con agua y surfactante, procesado para usarlo como combustible de plantas de generación eléctrica y en diversos procesos industriales. De acuerdo con este texto, la orimulsión produce menos CO₂ por unidad de energía (BTU o Kw) al contener menos cenizas.

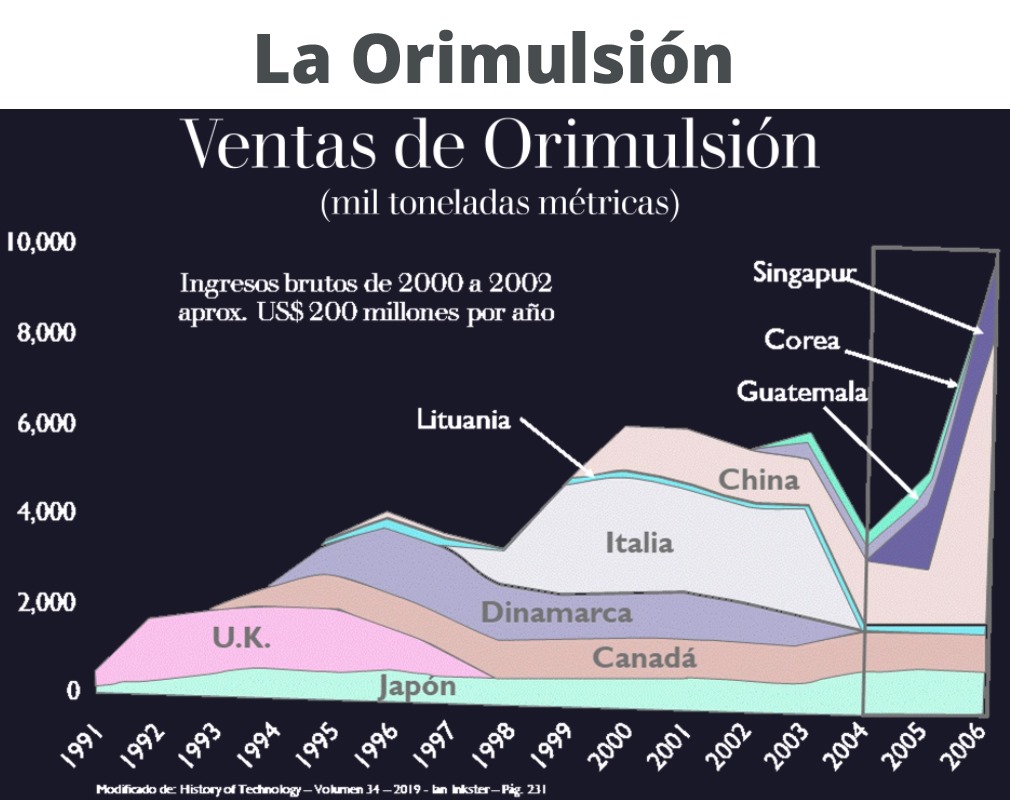

Sin embargo, fue bastante temprano cuando Venezuela abandonó la orimulsión, desde 2001 se empezaron a cancelar los acuerdos económicos de venta comercial de este producto, hasta el 2003 cuando se cancelaron los últimos acuerdos. El cambio de esta política estaba incentivado por un personaje en específico, Bernard Mommer; autor de un texto que en su momento fue un boom en el mundo político vinculado al petróleo y las energías.

Ver también: El dilema de hablar de una Venezuela Pospetrolera: una revisión histórica parte I

Bernard Mommer y la orimulsión

Este sociólogo alemán tiene una abundante bibliografía abordando la cuestión petrolera, se asentó en Venezuela en la década de 1970, donde ejerció actividades docentes y entabló amistad con Alí Rodríguez Araque, quien sería Ministro de Petróleo y Minas a partir de 1999. Nombrando a Mommer como su asesor personal, para luego ocupar la cartera de viceministro por un tiempo, mientras alternaba como investigador en la universidad de Oxford.

Mommer era frecuentemente citado por Chávez, y su posterior ensayo titulado “La Orimulsión, verdades científicas y mentiras políticas”; sería decisivo en el devenir nacional. El principal argumento de Mommer era que, el petróleo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) se estaba derrochando al convertirlo en orimulsión, ya que era vendida muy por debajo del precio del barril de petróleo. Afirmaba Mommer que el petróleo se rentabilizaba mejor a través de su mezcla con crudos más livianos, en centros de mejoramiento, que eran plantas que debían construirse para tal fin, donde tras un proceso químico, eran “mejorados” para tener condiciones más favorables para su refinación y venta como productos petroleros derivados de mayor valor en el mercado. Esta idea, por supuesto, caló hondo en la comunidad petrolera y política venezolana; traspasó incluso las fronteras de la polarización política. Es que a la vista superficial es bastante coherente y lógica la propuesta.

Pese a ello, sí hubo importantes voceros en la oposición política que criticaron la medida. Entre estos podemos nombrar al jurista Allan Brewer-Carías, quien en su libro Crónica de una Destrucción, afirma que la orimulsión era un negocio rentable, que podría ayudar a la eliminación del subsidio de combustibles en el mercado nacional (en aquella época), así como señala su valor geopolítico estratégico. El autor señala que su erradicación fue una decisión política, señalando a Mommer; afirmando que este aseguraba que era una conspiración internacional para inundar con orimulsión el mercado de hidrocarburos y reducir así el precio del petróleo en los mercados internacionales, lo que afectaría a los ingresos fiscales de Venezuela y los demás países productores de petróleo. Brewer-Carías finaliza su argumentación afirmando que Venezuela se vio perjudicada al tener que pagar multas por incumplimiento de contratos y perder importantes mercados y la confianza de los que habían invertido en ese producto.

De acuerdo al economista e investigador Manuel Casique; Mommer es quien hila intelectualmente los intereses de la clase rentista venezolana. El abandono de la orimulsión, como parte del discurso del nacionalismo petrolero, es solo la forma como el Estado, como representante político del capital total social (re)presenta su propia necesidad de actuar como terrateniente en el mercado mundial. Volver a la orimulsión es perder renta de la tierra. Esto debido no solo al menor costo por barril que tenía la orimulsión con respecto al crudo o alguno de sus derivados procesados en refinerías; sino a las exenciones impositivas existentes, especialmente a partir del uso del término bitumen natural.

El término para antes de la década de los 90 era utilizado para referirse a un derivado de la refinación muy parecido al asfalto y extremadamente viscoso; pero a raíz de la explotación de los pozos de petróleos extrapesados, el término se amplió a nivel internacional a estos hidrocarburos de alta viscosidad. Mommer y los defensores del nacionalismo petrolero criticaron el uso del término, que en las leyes nacionales implicó una evasión al pago de las regalías y un esquema distinto de contribuciones fiscales. Los técnicos de PDVSA afirmaban que este era el principal incentivo para la apertura de los nuevos mercados con este producto, pero el enfoque nacionalista de mayor captación de renta por barril, impulsó a la crítica mordaz. Es así que a pesar de que una persona pudo convertirse en el principal referente y autor de la crítica más enconada y sólidamente argumentada contra la orimulsión; era solo el representante de una forma de pensamiento derivada del proceso rentístico nacional.

Complicaciones con los crudos de la FPO

La estrategia tomada por PDVSA fue la de abandonar la orimulsión y concentrarse, ya nó solo en la producción de crudos extrapesados en la FPO como complemento al resto de campos convencionales, si no en que esta fuese el pilar de su producción general. Así PDVSA se concentraría en la explotación de los yacimientos de petróleos extrapesados a fin de su producción como petróleo para refinar. Sin embargo, exige una fuerte inversión económica en los nuevos centros de mejoramiento del petróleo; donde se mezclan ; así como en la infraestructura para el transporte; que además exigen grandes gastos de mantenimiento, por las condiciones físico-químicas de estos crudos extrapesados, altamente sulfurados, que corroen los equipos.

A esto se debe unir otro asunto; las técnicas de extracción de estos petróleos extrapesados. Las asombrosas cifras de las reservas de hidrocarburos que hay bajo esta cuenca han encandilado a la sociedad venezolana y su clase política, pero no se toma en cuenta con seriedad la tasa real de recuperación económicamente viable de ese petróleo, las más optimistas creen que apenas serán el 20% (dadas por la propia PDVSA) otras mucho menos. La estrategia sugerida por Mommer y adoptada por Venezuela implicaba técnicas complejas y costosas.

Entre estas técnicas está la inyección continua de vapor, que es extremadamente costosa a nivel energético, ya que demanda la quema constante de gas para calentar el agua que será inyectada como vapor en los yacimientos para poder hacer fluir el petróleo; esta además es la que más hidrocarburos permite extraer. Otra es la combustión in situ, la cual implica inyectar aire en el yacimiento para iniciar una combustión controlada de una porción del crudo. El calor generado reduce la viscosidad del resto del petróleo, permitiendo su extracción. Esta última técnica es bastante riesgosa por ser difícil de controlar y es altamente contaminante.

Emiliano Terán Mantovani en el capítulo 4 de su libro El Fantasma de la Gran Venezuela, aborda las consecuencias ambientales de la explotación petrolera en la FPO. Además de recordar que son ecosistemas sensibles, de sabanas inundables cercanas al río Orinoco; así como caracterizadas por un poblamiento rural disperso, económicamente vulnerable. Allí señala que de acuerdo a los métodos anunciados por la propia empresa en voz de su expresidente Rafael Ramírez, los residuos sólidos y líquidos por pozo se incrementan entre un 20% a un 30% con respecto a las explotaciones convencionales. Señala además que el uso de agua en estas técnicas de inyección de vapor requieren por cada 400 mil barriles al día de petróleo, se tendría una producción de 190.800.000 litros de agua contaminada cada día; suministrada por el río Orinoco. De acuerdo a PDVSA el 66,10% del agua contaminada, inservible para cualquier otra cosa, se inyectó en pozos para la recuperación secundaria o en yacimientos no aprovechables. Esto es apenas una muestra del enorme impacto ambiental que tiene la producción petrolera de estos pozos, mucho más que sus costos económicos.

La orimulsión, en cambio, no necesita estas complicadas y costosas técnicas, pues el proceso mismo de mezcla para crear la emulsión permitía su extracción con métodos fríos o de menor consumo energético e hídrico. Sin embargo, es importante aclarar que el proceso no es inocuo, igual el uso de agua para formar la emulsión implica extracción de este importante líquido y su contaminación. Lamentablemente, no se han podido encontrar datos fiables sobre la contaminación provocada por la orimulsión; aunque sabemos que los riesgos por derrames, degradación de suelo e infiltración de agua contaminada en acuíferos y capas freáticas están presentes.

Ver también: El Dilema de hablar de una Venezuela Pospetrolera: una revisión histórica parte II

Así, la producción de hidrocarburos de la FPO quedó supeditada a un plan, que luego fue llamado “Plan Siembra Petrolera” iniciado en 2005, que dependía de la construcción de 5 mejoradoras propuestas, con una inversión de unos 20.000 billones de dólares; de acuerdo a Terán Mantovani. Así como los ya mencionados altos costos operativos y de mantenimiento, especialmente en el Complejo de José, el principal centro mejorador existente en el país. Esto necesariamente anclaba la rentabilidad de esta explotación a un escenario de altos precios del petróleo, para hacerlo sostenible y competitivo.

Qué rol pudo jugar la orimulsión

La orimulsión tenía otra ventaja que la tesis de Mommer pasó por alto. La venta de este producto se hacía por fuera de las cuotas de la OPEP, que limitaban la producción petrolera para mantener estables los precios del petróleo y no sobrecargar el mercado de oferta que depreciara el producto. Pero, además, pese a que su precio era inferior al del petróleo, no estaba sujeto a sus cotizaciones, tenía un mercado propio, con oferta y demanda que competía con otros hidrocarburos.

Para principios del 2000, cuando se da fin a la producción de orimulsión, el 64,9% de la energía en el mundo se generaba con hidrocarburos; lo que se planteaba, de acuerdo al autor del Pozo Ilustrado, colaborar para la reducción del uso del carbón y el petróleo en esta producción eléctrica. En esta caso, la orimulsión pudo durante estas dos últimas décadas colaborar con un proceso de transición energética, empezando con la eliminación de la producción de carbón, que para el año 2000 era del 68%, siendo en 2020 un 56,8% del total de producción en la República Popular China; así como apoyar la descarbonización en Alemania, Canadá y Japón, donde estaban acuerdos comerciales establecidos. Esto hubiese colaborado a reducir las emisiones de CO₂ netas en estas dos décadas, especialmente si se hubiese acordado un plan con China para que esta redujese su producción de electricidad con carbón. Aunque Mommer intentó refutar la idea de que la orimulsión no podía competir con el Carbón, un trabajo de Javier Campo, utilizando datos oficiales de PDVSA y BITOR desmienten esto.

La orimulsión también pudo haberse acoplado con las políticas energéticas de Chávez que lo hicieron desarrollar Petrocaribe; ofertando producción energética con orimulsión, sustituyendo la quema del fueloil, utilizado por la mayoría de los socios caribeños de Venezuela en ese tiempo; reduciendo así sus emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al uso del combustible tradicional. Si bien en las intenciones y núcleo del desarrollo de esta tecnología, el cambio climático y la transición energética estaban ausentes y nunca fue un planteamiento contemporáneo; lo abordamos como una consecuencia que se hubiese dado sin la previsión de quienes dirigían la política petrolera del momento. Era un acicate para iniciar una discusión y un proceso de reducción de emisiones, que lamentablemente nunca se tomó en cuenta por quienes debatieron y tomaron las decisiones sobre el producto.

Pudieron ser 20 años en los que el mundo hubiese podido reducir de forma importante sus emisiones de CO₂, mientras se seguía una política de descarbonización e inversión por cambiar la matriz energética global. Venezuela pudo haber sido líder en el proceso global de reducción de emisiones, a la vez que pudo haber introducido a nuestra sociedad en el amplio debate mundial sobre la transición energética. Pero esa visión revolucionaria, que pudo ser la puerta de entrada a una evolución más profunda con el paso del tiempo, y la apertura a posturas más efectivas para el abandono del uso de hidrocarburos en la generación eléctrica; nunca estuvo al alcance de quienes tenían a su cargo a PDVSA y Venezuela.

Ver también: Latinoamérica se ahoga en ambiciones por los hidrocarburos

Estancados en el pasado y fracaso del Plan Siembra Petrolera

De acuerdo a la tesis del economista Manuel Casique titulada “Sobreproducción en el mercado petrolero global y transformaciones en la industria petrolera mundial. Renta de la tierra petrolera, crisis y Estado Nación en Venezuela y Libia 1990-2018”, se demuestra que la crisis en PDVSA (además de la politización, pérdida de personal calificado, desinversión, corrupción y otros factores), tiene una raíz importante en el fracaso del Plan Siembra Petrolera. Venezuela al apostar su producción petrolera en las fastuosas reservas de la FPO bajo la matriz propuesta por Mommer de mejoramiento o “gasolinización”, con los factores que someramente describimos que la hacen compleja y costosa; se colocó en directa competencia con las “shaleoil” canadienses, más competitivas en su principal mercado, Estados Unidos. Esto provocará una caída progresiva en los ingresos y la capacidad productiva de PDVSA (según los datos de la OPEP la producción venezolana tiene una caída sostenida y progresiva desde el 2005 precisamente).

Esta problemática de raíz, unida a la caída de los precios petroleros en los mercados internacionales, ha precipitado a Venezuela una crisis profunda de escala histórica, comparable solamente con las ocurridas durante la Guerra de Independencia y la Guerra Federal. Por cuestión de tiempo y propósito no ahondaremos sobre esto. Sin embargo, retomando el tema dejado más arriba; lo que vemos es que este período ha sido el de la pugna de un Estado presente como terrateniente y capitalista, luchando el mercado nacional y mundial, empujando por sus intereses, que no son los del colectivo social venezolano; actuando como particular. No ha habido ruptura con el sistema político-económico previo a 1999, sino una intensificación de sus dinámicas económico-sociales. No se rompió con el sistema rentista, se afianzó y se profundizó hasta el paroxismo de sacrificar al país en aras de maximizar y mantener la renta petrolera como pilar fundamental del país.

Otra consecuencia de esta oportunidad perdida es que el imaginario político general ha quedado atado a los pensamientos de la década de 1980 y 1990; excluyendo incluso la básica discusión sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La política y muchos economistas y académicos expertos en el área petrolera, están abstraídos de las dinámicas climáticas globales, las exigencias de las sociedades con sus gobiernos y las empresas para mitigar y frenar el cambio climático; así como la exigencia de la reducción del consumo de hidrocarburos. Los discursos y debates en torno al petróleo en Venezuela rara vez siquiera cuestionan el proyecto de Mommer y la dependencia del país de la producción petrolera, así como su rol como productor de un combustible fósil. A estas alturas, recuperar la orimulsión como bandera de combustible de transición ya es obsoleta, su diferencial de emisiones ya no es atractivo; las energías renovables y alternativas han mejorado su rentabilidad, capacidad de generación y han mejorado técnicamente en todos los aspectos.

El lustro comprendido por el año 2000 y 2005, comprendido entre la vigencia del Protocolo de Kioto y los Acuerdos de París con referencia a las emisiones y el cambio climático; se pudo traer a la palestra pública venezolana esta discusión. Como afirmamos más arriba, la orimulsión pudo haber sido el punto de arranque de este debate, con base en su menor huella de carbono y la posibilidad de que substituyera en muchos países la generación de energía eléctrica con carbón y fueloil. Pero como vimos, la discusión se concentró en discursos de marcada tendencia nacionalista o sobre el rendimiento económico. No pudimos dar ese paso a los debates de la actualidad, nos quedamos rezagados a las discusiones y problemas del mundo, ahogados en nuestra propia complacencia rentística y en una discusión sobre si los máximos rendimientos eran para el terrateniente estatal o para los socios capitalistas privados.

Venezuela se quedó congelada en el tiempo, esperando otro boom petrolero, financiamiento de políticos negacionistas como Trump, para recuperar su producción petrolera y su “prosperidad” basada en la renta y el reparto. Parece que será un colapso global a raíz de la cada vez más presente crisis climática, o más simple, el colapso de la industria petrolera global; a raíz de la crisis ambiental y la toma de decisiones por instinto de supervivencia de la especie; cuando Venezuela vuelva a sufrir otro shock, que la saque de ese estancamiento temporal. Es necesario comprender que ya la Venezuela petrolera no tiene futuro y el tiempo en el que pudimos construirnos como referentes de transformación, tanto global como interna, ya pasó. Los tiempos exigirán cambios más drásticos.

Esto nos urge a construir una nueva visión del país y la sociedad venezolana, un planteamiento alternativo, que nos recoloque en la situación de la crisis global, para poder afrontarla correctamente, o seremos nuevamente víctimas de fenómenos que no estamos ni cerca de comprender