En la primera parte de este trabajo pudimos ver un resumen de la historia de la industria petrolera en Venezuela y sus efectos económicos y sociales; lo que nos ayudará a entender la actual crisis y la dificultad existente en la sociedad para imaginar y visualizar a este país más allá del petróleo y la explotación de los hidrocarburos.

La crisis actual

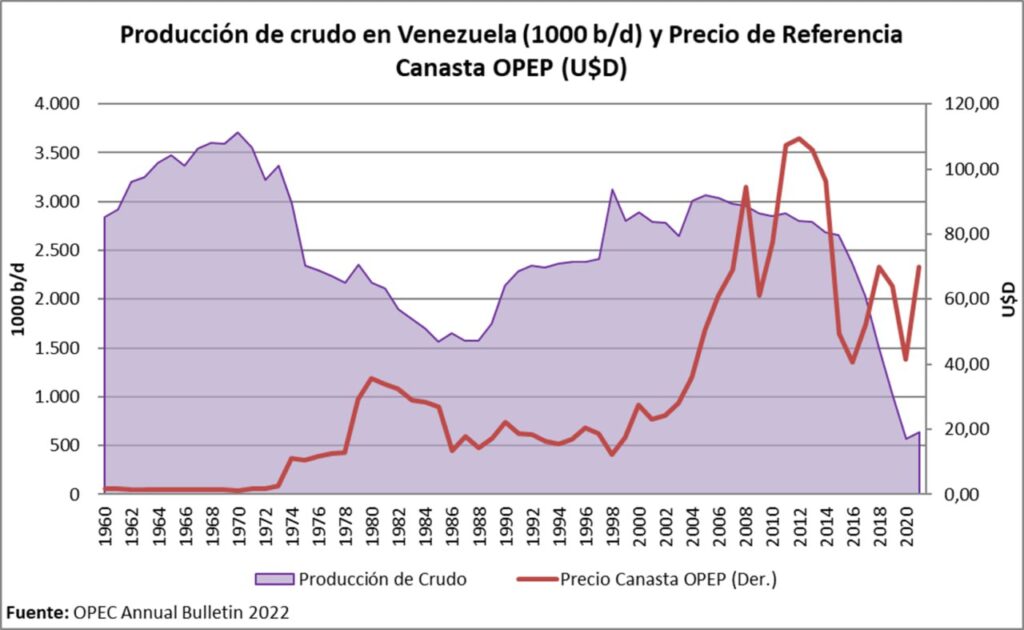

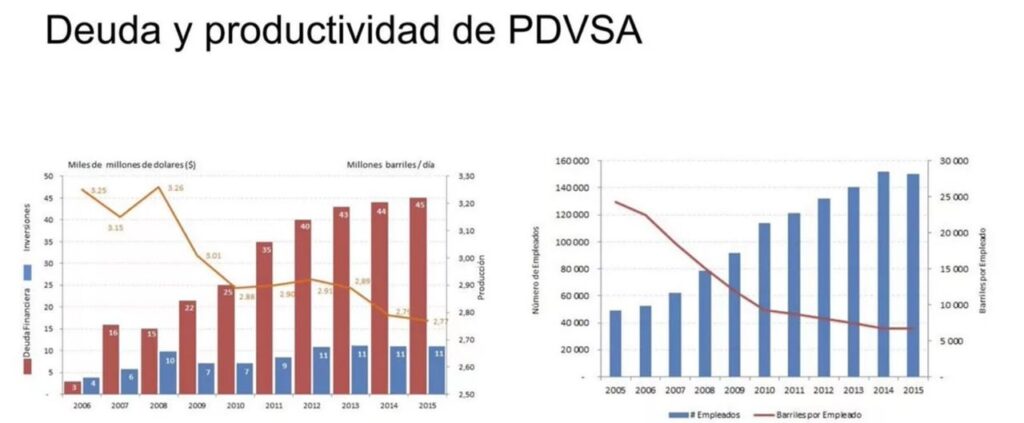

El país petrolero llegó a sus límites, la economía dependiente de la renta petrolera se paralizó y se evidenciaron los que muchos economistas advertían desde los 70, la productividad general estaba estancada y todo se sostenía a base de importaciones y subsidios petroleros. Las predicciones de Juan Pablo Pérez Alfonso quedaron evidenciadas y desnudaron la realidad denunciada décadas atrás, el escenario escalofriante pintado por Uslar, de una Venezuela sin ingresos petroleros y sin ninguna alternativa económica también se cumplían. La empresa PDVSA quebró, su producción cayó en más del 90% y se encuentra con una sofocante deuda que hace inviable la reinversión en la misma, lo que podemos observar en los cuadros N° 1 y N° 2.

Pero este colapso ha traído emparejado la visibilización de los problemas ambientales y socioambientales de la industria petrolera; así como ha desencadenado un montón más, producto del abandono y falta de mantenimiento de miles de instalaciones en todo el país. Ya desde el 2009 se observa en las cifras oficiales de la empresa que los accidentes e incidentes venían en aumento, así como la cantidad de barriles derramados a causa de estos; pero estas cifras dejaron de publicarse en 2016 con la escandalosa cifra de 350.000 barriles vertidos al ambiente.

Actualmente, con el monitoreo de derrames que se realiza desde el Observatorio de Ecología Política, podemos evidenciar que la frecuencia y duración de los derrames alcanza niveles catastróficos, planteando una grave crisis ambiental en todo el país. En este 2022 se monitorearon más derrames que en 2021; contándose el año pasado 86 derrames, en comparación con el año anterior, que llegaron a 77 eventos. PDVSA se ha mostrado incapaz de atender la situación, incluso con algunos ocurridos producto de la corrosión de los oleoductos en dirección a la refinería de Cardón, demostraron que las medidas tomadas solían ser hasta peores que el problema que planteaban resolver. Estas fugas de hidrocarburos suelen durar días o semanas, producto de las complejas condiciones del Lago y la falta de capacidad para atender las situaciones, lo que hace que cada eventualidad pueda tener una dimensión mucho más grave de lo que parecería a simple vista por su extensión temporal.

Ver también: Reporte: Derrames petroleros (2022)

La crisis ha permitido visibilizar estos problemas, agravados por la misma pero que no son exclusivos de ella. Como señalamos al principio, los registros de derrames en el Lago de Maracaibo datan de la primera década de explotación petrolera comercial, hace ya 100 años. No es un fenómeno nuevo, pero ahora, sin el brillo que producen los petrodólares y la efímera prosperidad de la industria, es evidente el daño que producen; incrementado, como acabamos de observar, por el abandono de las instalaciones.

El Gobierno, en lugar de plantear un modelo transitorio o buscar alternativas al extractivismo; decidió avanzar hacia adelante y buscar alternativas al origen de la renta petrolera con otras actividades extractivas. Así pudimos ver como en poco tiempo se promulgó en 2016 el Decreto 2.248 que creó al Arco Minero del Orinoco como Zona de Desarrollo Estratégico, avanzando sobre la Amazonía venezolana y desencadenando un frenesí minero, aupado por la crisis socioeconómica que vive el país hasta la actualidad. A partir del 2017, pero con mayor fuerza en 2018, se inicia una avanzada sobre los Parques Nacionales para su rentabilización a través de proyectos de turismo de alto nivel; se rehabilita el Hotel Humboldt en el Ávila y se procura reactivar el segundo tramo del Teleférico de Caracas avanzando sobre una nueva ruta, sin estudios de impacto ambiental. Aparecen propuestas de reforma para la desregulación de la protección de zonas naturales protegidas, conocidas como ABRAE (Áreas Bajo Administración Especial), así como desarrollos de minería no metálicas en estas mismas zonas, sin esperar la desregulación.

No se piensa en la Venezuela Pospetrolera

Lamentablemente, en la situación actual, donde deberíamos reflexionar sobre este devenir de cosas y el colapso de la industria petrolera; pocos de los “expertos” e “intelectuales” del campo petrolero se han dedicado, como antaño, a reflexionar de forma crítica. Se sigue repitiendo vagamente la trillada frase de Uslar, debemos “sembrar el petróleo”; sin hacer un análisis del contexto internacional. Los más agudos de visión, disparan sus ideas sobre la “oportunidad perdida” con la Guerra de Ucrania y la idea de volver acaparar un mercado petrolero internacional en medio del conflicto. Todo un reciclado y nostalgia por tiempos pasados, queriendo redituarlos y revivirlos. Pero no se plantean alternativas, no se formulan ideas novedosas; no se piensa en el presente ni mucho menos en el futuro.

Ver también: El dilema de hablar de una Venezuela Pospetrolera: una revisión histórica parte I

Muchos de estos expertos parecieran desconocer los informes climáticos de las principales agencias científicas, las cuales hacen llamados de atención para frenar drásticamente y lo más pronto posible el consumo de hidrocarburos. Por el contrario, se dedican a levantar cifras, analizar montos de inversión necesarios y soñar con la irreal idea de una Venezuela que recupere su pico de producción histórica, o incluso la duplique. Uno de estos “expertos” tuvo el descaro de decirme en un debate que no había posibilidad material de abandonar el petróleo como fuente energética de primer orden en al menos un siglo; cuando todos los datos científicos nos apuntan a que los umbrales los empezaremos a cruzar en dos décadas. Ciegos de una realidad que ya llegó, ciegos por su incapacidad de pensar en el futuro y repensar su propia actividad como especialistas en el área.

Lo preocupante con estos expertos, es la falta de claridad al hablar de los efectos negativos de la industria petrolera. Ni siquiera hay una reflexión sobre la crisis del rentismo, la dependencia de la economía de los ingresos petroleros; a diferencia de los especialistas en economía como Baptista, Coronil y el propio Pérez Alfonso. Por otro lado, sin exculpar a los gobiernos chavistas de su enorme responsabilidad en la crisis actual; actualmente de economistas a expertos petroleros han olvidado que el modelo del petro-estado rentista venía haciendo aguas dos décadas antes de la llegada del chavismo, como para presentar su recuperación como una solución a la crisis. Se ha olvidado que la crisis actual es el colapso del sistema, pocos se atreven a pensar si el chavismo, en lugar de ser solo causa de la crisis, es también una forma en que esta crisis cobró forma a final de la década de los 90 y acrecentó las grietas de un modelo ya condenado.

Ni hablar de los problemas ambientales, los cuales son pasados por alto por estos expertos petroleros; que consideran estos como efectos secundarios de poca relevancia. Los que se atreven a tocar el tema, actualmente, lo hacen para señalar el fracaso de la PDVSA en manos del chavismo, pero no hacen una visión objetiva de los problemas ambientales que ya venía arrastrando el país desde hace 100 años. Por lo tanto, no hay una visión crítica y orientada a entender la conflictividad socio-ambiental de las comunidades afectadas por los efectos de esta explotación, las cuales poco han recibido de la famosa prosperidad petrolera. Sentimiento que incluso se puede ver expresado en las Gaitas de antaño, que hablaban del abandono del pueblo zuliano por parte del gobierno central, administrador de la renta; como ejemplo de esto.

Si hablamos del discurso político, es peor; pues careciendo de los insumos intelectuales de los llamados expertos; acudimos a un espectáculo demagógico de baja calidad. Algunos proponen como panacea a todos los males la privatización absoluta de la industria, haciendo creer a los votantes que hay quienes pretenden invertir en 2024 ingentes cantidades de dinero para explotar petróleos extrapesados y competir en el mercado norteamericano contra México y Canadá. Pero que, además, deben invertir fuertes sumas de dinero para recuperar instalaciones costosísimas que están en proceso de desmantelamiento o corroídas por el abandono.

Otros, hacen creer, como el chavismo antaño, que la solución está en un Estado que planifique bien, que respete la meritocracia y que invierta un dinero que no tiene, para pagar una de las deudas más grandes de la industria petrolera; además de la inversión necesaria para recuperar las instalaciones destruidas; pagar la deuda socio-ambiental por la que debe responder y un montón de obligaciones; antes de siquiera pensar en invertir en la reactivación de la industria.

Algunos expertos caen en estos debates huecos, desmintiendo o apoyando a cada una de las propuestas, como si tuviesen algún viso de contacto con la realidad; lo que nos hace pensar si estos expertos realmente lo son; o su disociación con el contexto general les ha hecho perder la orientación.

Necesario plantear alternativas

¿Qué hará el país cuando a fuerza de realidad se empiecen a cumplir los acuerdos climáticos y se relegue a los hidrocarburos a un papel subordinado en la industria energética?

¿Quiénes se están planteando alternativas a este modelo energético y productivo? ¿Por qué seguimos dándole difusión a quienes aún mantienen su discurso en el pasado y contra la urgente transformación que debemos realizar de cara a la crisis ambiental y climática?

Si hay personas y organizaciones trabajando en otro modelo de vida y de productividad, caso ejemplar podemos encontrarlo en Barquisimeto, con Cecosesola, al igual que otros expertos en el campo energético han estudiado nuevos sistemas de producción de energías alternativas en todo el país, sin sacrificar extensas áreas territoriales y comunidades. Sin embargo, por ahora, son casos pequeños, aislados y sin articulación, que puedan generar un discurso consolidado y que se difunda en el país.

Ver también: INICIATIVAS OEP: Proyectos Piloto de Energías Alternativas y la Red de Energías Comunitarias de Venezuela

Lo fundamental ahora es difundir los problemas socioambientales que implica la explotación petrolera, el abandono de la actividad y el costo social a posterior que la propia industria deja. El abandono de las instalaciones, no únicamente en Venezuela, sino en otros países donde los yacimientos se agotaron de forma natural, dejando en la pobreza a sus habitantes y a merced de un montón de instalaciones químicas y pozos no rentables, pero que siguen derramando petróleo de tanto en tanto, contaminando. ¿Quién va a limpiar el desastre de la industria petrolera cuando ésta deje de ser rentable? ¿Quiénes limpiarán lo que se ha ensuciado y quien costeará esa limpieza? ¿Valió la pena contaminar y acabar con formas de vida por esa riqueza que ya está llegando a su fin?

Pero luego, debemos preguntarnos sobre las implicaciones que ha tenido ese desarrollo petrolero, de forma crítica; más allá de los evidentes beneficios de los que tanto se habla. Hablar del futuro, porque tenemos que comprender eso, que ya es un hecho, el petróleo es del pasado, ya ni siquiera del presente venezolano. Si queremos salir algún día de la actual crisis del país, vinculada a su incapacidad de construir una economía no extractiva ni dependiente del petróleo, pasa por plantearse de forma crítica lo que dejaron los hidrocarburos. Es momento de pensar en esa Venezuela, por más que cueste, es labor de quienes tienen alguna visión crítica encender los debates sobre el tema.