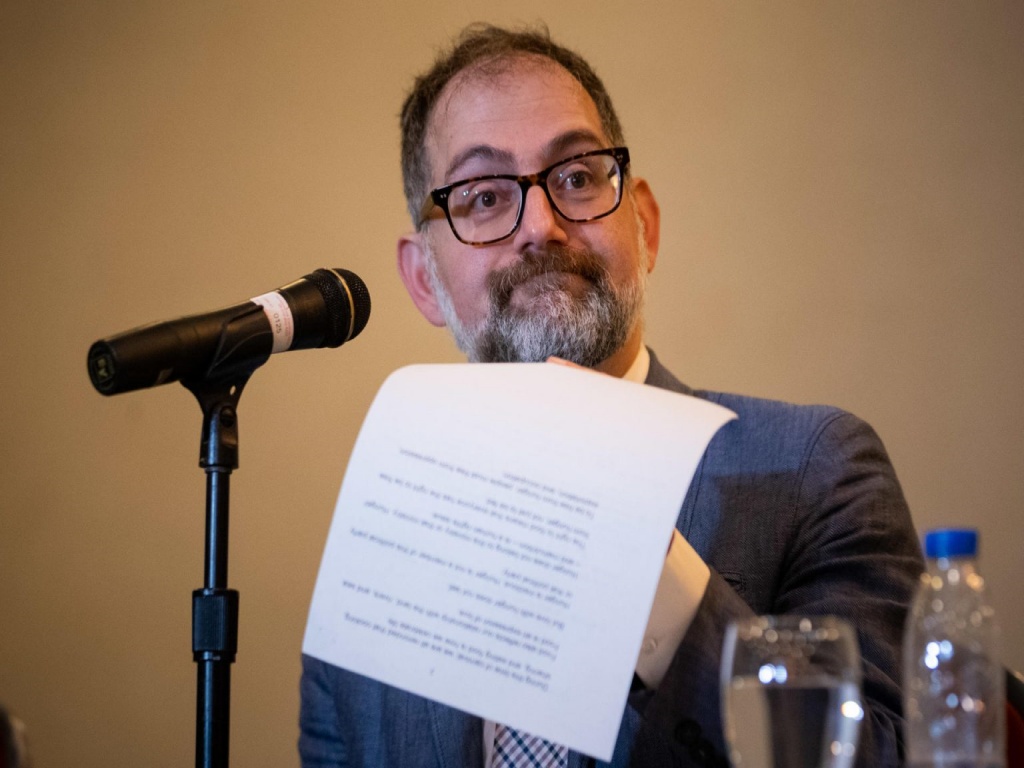

El pasado miércoles 14 de febrero pudimos conocer el dictamen del Relator Especial de Alimentación enviado por la ONU a Venezuela, quien luego de varios días de recorrer el país, entrevistarse con líderes sociales, comunidades e individuos en general; dio una rueda de prensa con su dictamen general sobre la situación alimentaria en el país y el acceso al derecho de alimentarse de los venezolanos. El mismo ha sido reseñado por infinidad de medios, cada cual afincando en secciones del discurso que más interesa a cada línea editorial. Algunos se enfocaron en los señalamientos realizados sobre el uso del CLAP como mecanismo de chantaje político, los oficialistas sobre su solicitud para levantar las sanciones sobre el país, otros sobre la decepción que sentían los movimientos sociales con el proceso político iniciado en 1999.

Sin embargo, no se ha hecho énfasis en el importante discurso ambiental que daría Michael Frakhi durante su discurso y que fue el eje sobre el que se centró su análisis y dictamen sobre la situación alimentaria del país. Una de las frases más poderosas que dijo, no ha sido aún reseñada ni “tuiteada” por las cuentas de medios; “… la vida en Venezuela existía antes del petróleo y con el Cambio Climático agravante, tiene que existir después del petróleo, Venezuela es rica no por su petróleo, sino por su biodiversidad”. Un claro llamado a pensar en la Venezuela pospetrolera como perspectiva de futuro, abandonando los caducos discursos del siglo pasado, de una Venezuela que ya no existe y no volverá a existir.

Ver también: Centenario, crisis y disidencia: repensarnos desde las huellas del desastre petrolero en Venezuela

Al iniciar su discurso informó que pronto publicará el informe de su visita el cual será presentado en un año ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En su visita recorrió Caracas y los estados Miranda, Anzoátegui, Sucre y Zulia; además de reunirse con representantes de los gobiernos nacionales, regionales y municipales de las zonas visitadas, miembros del poder judicial, así como líderes sociales y comunitarios, indígenas, sindicales y de la Iglesia. Brindó su percepción sobre las sanciones económicas y el efecto que han tenido para exacerbar la corrupción y mecanismos extralegales del gobierno para evadirlas; posteriormente pasando a comentar sobre los esfuerzos necesarios para reducir la dependencia del petróleo, considerando que se han hecho esfuerzos con ese fin.

Instó al gobierno a prestar su apoyo a campesinos y población rural en general, indígenas y productores agrícolas. Habló sobre los efectos del Cambio Climático y como están afectando duramente a los pueblos indígenas, habiendo visitado Zulia, donde pudo comprobar como los añú y wayuu viven de forma especial esta situación. Hizo especial mención a la laguna de Sinamaica y como la sedimentación ha afectado la existencia de la misma y con ello la forma de vida de los añú. También habló de la sequía que padece la Guajira y los pueblos wayuu que la habitan. Fue allí que esgrimió la frase citada más arriba sobre la vida en Venezuela sin petróleo.

Ver también: Escenarios de transición energética en una nueva fase de la crisis venezolana

Habló sobre la relación de los venezolanos con la tierra, como a raíz de la crisis hemos tenido que vincularnos más con ella y entre nosotros, como potenciador de soberanía alimentaria. Comentó sobre lo efectiva y positiva que le pareció la iniciativa Pueblo a Pueblo, de distribución de alimentos por fuera de los canales del mercado regular. A pesar de ello, deja en claro que pudo ver que la gente no tiene suficiente acceso a los alimentos en todo el país, buenos y sanos; sea por la incapacidad económica o fallas en la distribución. Espera que el país pueda aprender de las prácticas comunitarias de soberanía alimentaria y que las políticas públicas e instituciones se alineen con estas para garantizar el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria.

Ver también: Sojización en Venezuela: semillas y soberanía alimentaria en riesgo

Comentó sobre el robusto marco legal en lo alimentario, indígena y ambiental; haciendo referencia a la prohibición de la pesca de arrastre y la ley de semillas y su prohibición de la introducción de transgénicos. Pero observó el creciente sentimiento de decepción de los movimientos sociales, por la falta de cumplimiento de estas leyes, no aplicadas eficazmente por el gobierno, advirtiendo que esto desestimula el uso de los mecanismos de participación y vacía de contenido a las instituciones gubernamentales. Usó como ejemplo la ley de semillas, exigiendo la puesta en marcha la certificación de semillas y el cumplimiento cabal de esta ley, como medida de protección al Cambio Climático y la crisis económica en general.

Ver también: Salvaguarda de los bosques y libre determinación: Estrategias de los pueblos indígenas frente al cambio climático

Lamentablemente en la diatriba política que rodea el tema, el discurso ambiental que fue bastante importante quedó relegado a un segundo plano; cuando, tanto el Relator como quienes estudian la cuestión agroalimentaria, saben que es fundamental esta materia cuando se habla de alimentos. Poco se preguntó sobre programas de mitigación sobre los efectos del cambio climático, mecanismos de protección ambiental, no se señaló las actividades del gobierno que ponen en riesgo cuencas hidrográficas y contribuyen al deterioro ambiental. Cuestiones elementales si nos fijamos en el futuro de la capacidad productiva de las tierras venezolanas y de la posible expansión agrícola, que redunda en mayores problemas ambientales. Es momento que tanto la sociedad como la clase política tome más atención a estos temas fundamentales y donde se juega el futuro de las personas que viven en Venezuela.

Escucha la Rueda de Prensa completa aquí: